Roc Cornafion, Rochers de l'Ours |

Le Roc Cornafion, qui n'est qu'un accident saillant sur la crête du chaînon oriental du Vercors, est cependant un élément paysager particulièrement remarquable du panorama oriental des pentes de la station de Villard-de-Lans par sa crête rocheuse urgonienne, plutôt déchiquetée, qui s'abaisse vers le sud jusqu'au point de passage du Col Vert. Ses pentes occidentales sont celles les plus septentrionales de la rive droite du vallon de La Fauge et correspondent du point de vue géologique à la partie orientale du synclinal de la Fauge, d'ailleurs particulièrement large à cette latitude.

L'analyse qui en est donnée ci-après est assez différente de tout ce qui avait été publié antérieurement : elle découle de l'examen attentif de photos prises depuis divers points de vue, notamment lors de plusieurs survols pratiqués, en plus de ses observations au sol, par l'auteur du site. |

En fait la crête qui court du nord au sud depuis le col de l'Arc jusqu'au col Vert est jalonnée par trois sommets successifs qui sont ceux de la Crête des Crocs, des Rochers de l'Ours et du Roc Cornafion. Le versant oriental de ceux-ci présente des difficultés particulières d'exploration structurale qui résultent de ce que, à la grande hauteur des abrupts urgoniens orientaux qui caractérisent ce versant, s'ajoute le fait que leur formation constitutive est trop massive pour qu'on puisse aisément y suivre les strates. C'est sans doute pour cette raison que la carte géologique en donne une représentation en bonne partie erronée (surtout concernant les surfaces de cassures).

A/ Pour l'essentiel la structure est surtout marquée par deux traits dominants :

1- Au sud du Col de l'Arc la crête des Crocs se rattache encore au demaine plus septentrional par la présence d'un chevauchement des Crocs qui y prolonge en fait celui de Saint-Ange, du Pic Saint-Michel, et dont la surface basale traverse l'arête faîtière au col de Pierre Virari. C'est le dernier témoin de la tectonique de chevauchement qui caractérise le chaînon plus au nord. Elle fait place à une structure bien différente qui se développe dans son soubassement sur les deux versants :

L'essentiel du versant occidental est constitué par les couches sénoniennes du flanc oriental du synclinal de la Fauge (voir la page "La Fauge"). Mais au niveau du Plateau du Cornafion ces couches dessinent un synclinal du Cornafion, déjeté vers l'ouest. Ce dernier constitue un repli annexe qui est greffé à l'extrémité orientale du grand pli de La Fauge d'une façon assez clairement surajoutée par rapport à la formation de ce dernier.

D'autre part vers le haut des pentes les couches sénoniennes s'enfoncent, sectionnées en discordance, sous l'Urgonien qui forme la crête des Rochers de l'Ours. Cette dernière est constituée jusqu'au delà du Roc Cornafion par un puissant escarpement urgonien qui s'avère en majeure partie formé de couches redressées à la verticale, voire un peu au delà, qui ne peuvent qu'appartenir au flanc oriental du synclinal de la Fauge.

image sensible au survol et au clic |

Dans le versant occidental de la crête il faut en outre remarquer la convergence vers le haut qui affecte les tracés des deux surfaces repères que sont celle du sommet de l'Urgonien et celle de la base du Sénonien supérieur : cette disposition (surtout visible plus au nord en versant ouest des Rochers de l'Ours) est considérée comme tectonique sur la carte géologique. Mais elle doit plus exactement correspondre à une discordance du Cornafion, d'origine stratigraphique, résultant du onlap* d'ouest en est du Crétacé supérieur sur l'Urgonien affectant le flanc oriental du synclinal de La Fauge et faire partie du système de discordances multiples ("progressives") qui est révélé plus au sud par l'étude des Rochers du Ranc des Agnelons (voir les pages "Gerbier" et "Fauge").

B/ Les abrupts du versant oriental de la crête, inclinés en moyenne à environ 50° vers l'est, ont un cachet particulier, car ils sont dénués des habituels ressauts alternés de vires, au contraire de ce qui est généralement le cas (notamment immédiatement plus au nord, au Pic Saint-Michel). Ceci est dû à ce qu'ils ne tranchent pas les couches plus ou moins orthogonalement mais ont au contraire une pente sensiblement concordante au pendage des couches urgoniennes, en raison du fait qu'ils sont constitués presque sur toute leur hauteur par le flanc oriental du synclinal du Cornafion, redressé au delà de la verticale (donc fortement penté vers l'est).

La charnière de ce grand pli est bien visible au bas de ces escarpements (voir le cliché ci-après) et il est notable que son orientation y est sensiblement N.45 (comme plus à l'ouest dans le Sénonien du Plateau), alors que l'azimut des couches est voisin de N.15 au sommet du Cornafion. Ce changement, intervient peincipalement de part et d'autre du couloir déterminé par la faille de l'Ours.

Une autre particularité de ce versant est d'être traversé, presque en courbe de niveau, par des zones moins déclives qui s'avèrent correspondre au fait que les les couches y réduisent également leur pendage vers l'est. C'est principalement le cas talus du Bachasset, particulièrement large et végétalisé, qui coiffe la falaise urgonienne la plus basse (où se dessine d'ailleurs la charnière du synclinal). Ces bandes de basculement intercalées entre deux flexures antithétiques peuvent être considérées comme l'équivalent de cassures de chevauchement ayant une vergence* ouest, voire comme des ébauches plus ou moins avancées de ruptures en pli-faille* de ce flanc oriental du synclinal (voir le schéma ci-après).

En outre on constate que ces talus s'atténuent jusqu'à s'effacer si on les suit du nord vers le sud : ce fait est flagrant pour celui du Bachasset où la torsion des couches cesse clairement avant d'atteindre le pied du monolite coté 1585 (cliché ci-dessus)). Cette observation doit sans doute être mise en relation avec le changement d'azimut des couches entre le bas et le haut du versant en lui attribuant à un jeu rotatif anti-horaire de la lèvre supérieure de ces chevauchements mineurs.

|

Une explication plausible de l'origine de ces accidents, qui les replace dans le contexte tectonique régional, consiste à les considérer comme des cassures satellites (de "Riedel"*) induites par un chevauchement (supposé prolongement occidental de celui de l'Éperrimont ?), dont la surface devait être tangente à la pente topographique des abrupts est du Cornafion, avant son ablation par l'érosion (voir la coupe schématique ci-après...).

|

Cette hypothèse fournit d'ailleurs une explication assez plausible de la rotation avec amortissement vers le sud de ces chevauchements mineurs par l'obliquité de l'accident qui les induit : en effet l'azimut de ce dernier apparaît nettement plus proche de N-S que celui celui, N.45, des couches des couches du flanc de synclinal qu'il affecte et converge donc vers le nord avec lui. |

Ces caractères suggèrent donc d'interpréter le relief de ce versant oriental du Roc Cornafion comme le prolongement vers le nord de celui du Ranc des Agnelons (voir la page "Gerbier"), c'est-à-dire comme une surface structurale résultant de la dénudation par l'érosion de la surface de friction du prolongement occidental du chevauchement de l'Éperrimont (laquelle plongerait vers l'est en sectionnant le flanc oriental du synclinal juste au dessus de sa charnière).

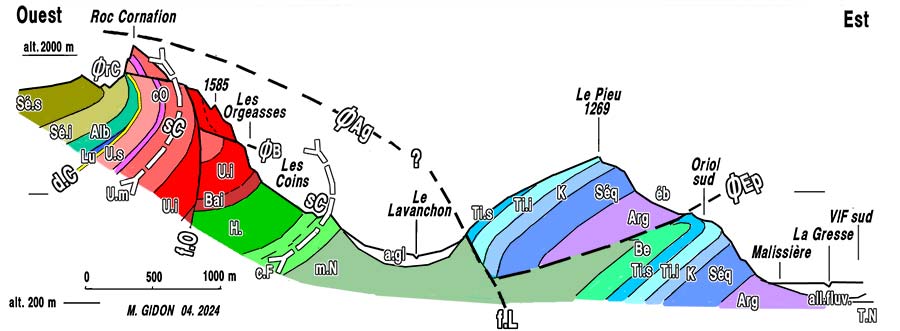

Coupe transversale à la crête du Roc Cornafion et aux affleurements les plus septentrionaux du chevauchement de l'Éperrimont. ØrC = chevauchement (mineur) du Roc Cornafion ; f.O= faille de l'Ours ; f.P = faille de Pissavache ; ØB = chevauchement (mineur) du Bachasset ; ØAg = prolongement présumé du chevauchement des Agnelons ; f.L = faille (présumée) du Lavanchon ; ØEp = chevauchement de l'Éperrimont ; sC = synclinal du Cornafion. |

Cette interprétation est envisageable sans difficultés car l'azimut de cette surface d'érosion, qui est inférieure à N 20 aux Agnelons (voir la page "Éperrimont"), passe seulement à N 45 à la latitude du pied des Rochers de l'Ours (butte de Saunier), ce qui ne représente pas un forte torsion azimutale. |

C/ Trois failles sub-verticales traversent en biais le versant oriental de la crête ; ce sont du nord au sud celles des Rochers de l'Ours, du Saunier et des Charbonniers :

La faille de l'Ours, orientée N 155, qui détermine le grand ravin à l'est du sommet du Cornafion, a un tracé assez net, bien qu'il juxtapose Urgonien contre Urgonien. Sa lèvre septentrionale abaisse la charnière du synclinal du Cornafion et surtout elle la fait pivoter dans le sens horaire (avec tout le compartiment oriental), faisant passer son axe de N.10 (au SW) à N.40 (au NE). La manière dont elle traverse la crête du chaînon suggère qu'elle puisse avoir en outre un rejet horizontal sénestre ...

On peut s'interroger quant à l'éventualité de son prolongement vers le sud, dans les pentes orientales du chaînon : en effet il est remarquable de constater que c'est en direction du col de l'Éperrimont (point où se terminent vers le sud les affleurements du Jurassique supérieur chevauchant de l'Éperrimont), que conduirait le tracé de cette faille, limitant et surélevant ainsi du côté occidental la surface du chevauchement de cet accident. |

La faille du Saunier, pratiquement parallèle à la précédente, a par contre un rejet horizontal qui se manifeste par un pivotement anti-horaire de l'axe de la charnière du synclinal du Cornafion. En outre sa lèvre orientale change d'attitude en basculant plus fortement vers l'ouest : son pendage vers l'est, d'ailleurs dénué des sinuosités qui l'affectent dans sa lèvre sud-occidentale, se réduit à une trentaine de degrés (voir cliché ci-dessus). Vers le haut son tracé l'amène à rencontrer celui du chevauchement des Crocs, mais elle ne l'affecte pas et doit donc passer dessous "en tunnel" : de fait il est presque évident qu'elle se poursuit sur l'autre versant de la crête par la faille nord de Font Froide (voir aussi la page "col de l'Arc").

La faille du ravin des Charbonniers a un tracé qui suit, au dessus de Saint-Paul de Varces le fond de thalweg de ce nom jusque un peu plus haut que la Source des Mousses. Il est orienté N130 (donc de façon oblique aux deux précédentes) et possède un rejet vertical d'abaissement de plusieurs centaines de mètres de la lèvre septentrionale (vu le pendage ouest des couches cela traduit sans doute un rejet coulissant dextre. Mais surtout ce tracé se tord vers le haut, en limitant vers le nord le Sénonien qui affleure dans le rentrant boisé du Bacon, en devenant un chevauchement du Bacon qui s'avère difficile à interpréter. On trouvera sa description plus précise et son essai d'interprétation à la page "Col de l'Arc".

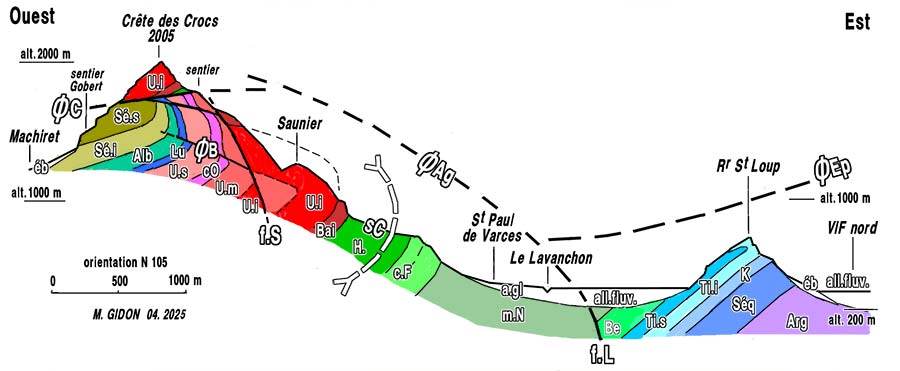

Coupe transversale à la partie sud de la Crête des Crocs, orientée N.105 et passant 2 km plus au nord que celle du Roc Cornafion - Le Pieu (voir plus haut). sC = synclinal du Cornafion. ØC = chevauchement des Crocs : sous lui le chevauchement (mineur) des Rochers de l'Ours est figuré, mais sans son nom ; ØB = chevauchement (mineur) du Bachasset ; ØAg = prolongement occidental présumé du chevauchement des Agnelons ; ØEp = chevauchement de l'Éperrimont (emplacement vraisemblable, enlevé par l'érosion) f.P = faille de Pissavache ; f.S = faille de Saunier ; f.L = faille (présumée) du Lavanchon. |

Quoi qu'il en soit il apparaît que la faille des Charbonniers est sans doute associée au fort changement de style des structures qui se manifeste à cette latitude, lequel témoigne d'une certaine indépendance de déformation entre les structures qui y parviennent les unes du nord et les autres du sud. Cela porte donc à considérer qu'elle à dû jouer à la manière d'une déchirure coulissante au moment où se formaient de part et d'autre le chevauchement de Saint-Ange, au nord, et le synclinal du Cornafion, au sud.

On peut remarquer que deux failles coulissantes, respectivement sénestre (Saunier) et dextre (Charbonniers), convergent vers l'ouest au abords occidentaux du Col de l'Arc. L'angle de 40° qui sépare leurs azimuts leur fait délimiter un compartiment intermédiaire qui remplit exactement l'ouverture vers l'est qui doit résulter du pivotement relatif des deux tronçons, nord (Pic Saint-Michel) et sud (Cornafion), du chaînon oriental du Vercors (voir la page "col de l'Arc"). La signification et la cause de cette situation et ses rapports avec les autres structures sont examinées à la page "Vercors NE". |

D/ La crête des Rochers de l'Ours présente plusieures particularités qui, pour relever de l'ordre des détails, n'en sont pas moins dignes d'être notées.

1- Au sud du col de la Pierre Virari les couches formant le sommet coté 2038 appartiennent à la partie haute du flanc oriental du synclinal du Cornafion, dèjà inclinée un peu au-delà de la verticale. Du côté oriental des niveaux à lits marno-calcaires, qui paraissent attribuables aux "pseudo-couches à Orbitolines", y forment deux lignes de vires séparées par des bancs calcaires verticaux saillants qui y affectent des formes pittoresques (voir le site touristique de P. Sombardier).

Au sommet, puis à son revers occidental, les couches plus récentes (Urgonien moyen et supérieur) basculent de plus en plus vers l'ouest et se terminent, au pied de leur falaise, par quelques lits de Lumachelle. Ces derniers ne sont d'ailleurs séparés que par une distance inférieure à 50 m. des lits du Sénonien supérieur sous-jacents qui affleurent au point 1896 (voir le premier cliché de la page, ainsi que le dernier), lesquels appartiennent eux au flanc oriental du synclinal du Cornafion (ils ne dessinent cependant plus que l'ébauche de la charnière qui les affecte, plus au sud, au Plateau du Cornafion).

Mais ils en sont séparés par un contact tectonique car ces derniers ne sont que redressés et non renversés : la surface plane et polie de ce dernier est d'ailleurs observable au nord du point 2038, au sommet du ressaut sénonien supérieur de la Combe Noire (observation inédite communiquée par M. Delamette). On constate donc que ces couches sommitales sont détachées par un chevauchement des Rochers de l'Ours, analogue à celui des Bachassets : elles forment ainsi un chapeau tectonique dont la surface de base s'incline progressivement vers le versant oriental.

Au nord-est des Rochers de l'Ours le tracé de ce chevauchement mineur ne franchit pas la crête principale car il bute en contrebas de celle-ci, peu au sud du point coté 1826 du sentier des Deux Cols, contre les couches à pendage ouest de l'Urgonien inférieur de la crête des Crocs : il y est tranché par le chevauchement des Crocs. Cette altitude suggère que ce soit lui qui réapparaît sur le versant occidental (après passage en tunnel) vers 1900 m au creux de la Combe Noire. Mais cet endroit est aussi celui où aboutit vers le nord le tracé de la faille de Pissavache (voir ci-dessus) : il apparaît donc que ces deux accident pourraient se connecter là ... (?).

2) Immédiatement au sud du point culminant (coté 2038) l'ensellement de la ligne de crête qui le sépare du piton rocheux du sommet sud correspond à une poche remplie de blocs rocheux dont certains ont une taille plurimétrique. Profonde de plusieurs dizaines de mètres et ouverte en "V" elle semble (d'après l'examen des clichés aériens zénithaux) se prolonger vers le N25 sur près de 500 m en suivant à peu près la crête de l'échine herbeuse. En tous cas elle est entaillée dans l'Urgonien moyen renversé, avec deux murs assez plans, pentés en sens opposé d'environ 70°. Mais ces derniers ne paraîssent cependant pas d'origine tectonique car on ne les voit pas se poursuivre vers le bas par des décalages significatifs des couches).

Cette poche, à ma connaissance signalée en premier par M. J.-C. Chabod, a été visitée par M. M. Delamette en juin 2020 (cliché ci-dessus). Elle a fait l'objet en 2024 d'une publication de V. Mai Yung Sen et al., qui l'interprétent comme un canyon néogène à remplissage de blocs détachés à des âges divers (en désignant son emplacement par le nom erroné de "Vallon de l'Ours" ...). |

E/ Les basses pentes orientales du Roc Cornafion, depuis le Col Vert (voir la page "La Fauge") jusqu'au Col de l'Arc (voir la page "Col de l'Arc") sont celles de la rive gauche (occidentale) du torrent du Lavanchon (lequel débouche vers le nord dans la plaine alluviale du sillon subalpin à Saint-Paul-sur-Varces et prend sa source du côté sud au Col de l'Éperrimont).

Le cours de son vallon suit pratiquement la limite stratigraphique entre Crétacé à l'ouest et Jurassique à l'est et constitue la frontière avec le petit chaînon secondaire de l'Éperrimont qui s'allonge entre Vif et Prélenfrey. Elle semble bien correspondre au tracé d'une faille du Lavanchon, proche de la verticale, laquelle sectionne et limite du côté occidental le chevauchement de l'Éperrimont (voir les coupes ci-dessus). L'étude de cet accident dont l'existence est encore mal étayée (elle est ignorée par la carte géologique) est abordée à la page "Éperrimont" : on y trouvera en outre des éléments factuels complémentaires et une discussion critique sur les rapports de la tectonique de ce chaînon annexe avec celle de la crête du Cornafion au nord du Col de l'Arc, où le prolongement éventuel de ce son "chevauchement de Saint-Ange" par celui de l'Éperrimont a été et reste encore envisagé.

Carte géologique très simplifiée du Vercors oriental à la latitude de Villard de Lans

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Villard-de-Lans |

|

|

|

|

|

|

|

|

Cornafion |

|