L'Éperrimont, Le Pieu |

Aux abords sud-occidentaux de Vif le rebord subalpin* du Vercors présente la particularité de comporter, en contrebas de la corniche supérieure formée par le crêt urgonien du Vercors, un véritable petit chaînon secondaire émergeant du sillon subalpin dont l'armature est constituée par les calcaires du Jurassique supérieur. Sa crête, encore peu élevée au nord du Rocher Saint-Loup, prend brutalement de l'altitude à la latitude de Vif pour se terminer tout aussi brutalement, 5 km plus au sud en y dominant la dépression suspendue de Prélenfrey.

Ce changement du relief correspond à une particularité de la succession des couches qui y est traditionnellement dénommée le "redoublement du tithonique". On y observe en effet, au dessus de la barre tithonique habituelle du rebord subalpin*, qui court en Vercors depuis la montagne d'Uriol au nord jusqu'au delà de la Crête du Jonier (à l'est du col de l'Arzelier), une nouvelle succession de couches du Jurassique supérieur. Ses plus anciennes sont celles de l'Argovien, lesquelles déterminent, à mi-pente du versant de rive gauche de la Gresse, un alignement de replats ; la succession des couches se termine par une seconde barre tithonique qui arme les crêtes des deux sommets du Pieu et de l'Éperrimont et qui est fortement échancrée, entre les deux par le vallonnement de l'Échaillon.

image sensible au survol et au clic |

Ce dispositif tectonique a longtemps été interprété comme un pli-faille* à flanc inverse fortement étiré dont la "tête" tithonique plongerait vers l'ouest au sein des marnes de Narbonne. Mais il est préférable de le qualifier de chevauchement de l'Éperrimont car il ne montre pas d'indice d'une origine par étirement d'un flanc inverse notamment. Il se caractérise surtout par sa surface de cassure presque horizontale, bien moins plongeante vers l'ouest que les couches transportées, comme on le voit en particulier à la faveur de la coupe naturelle transversale qu'en donne la face nord du Rocher du Pieu (premier cliché ci-dessus) ou l'entaille du vallon de l'Échaillon (voir plus loin). Les affleurements de cette tranche chevauchante de couches calcaires ne se prolongent pas vers l'ouest au delà du ravin N-S du Lavanchon, ce qui pose la question du devenir du chevauchement dans cette direction, où les couches du Crétacé inférieur qui forment les pentes supérieures du rebord subalpin ont simplement un pendage vers l'ouest.

On a longtemps considéré que ce chevauchement n'avait pas de rapports avec les autres accident similaires du chaînon oriental du Vercors (Moucherotte et Saint-Ange), parce qu'il affecte la succession stratigraphique à un niveau plus bas (Jurassique et non Urgonien). Toutefois on a proposé (M. Gidon, 1981) que ce soit lui qui se prolonge vers le haut en déterminant le plan incliné du Ranc des Agnelons, (dont l'interprétation en tant que surface de glissement tectonique dénudée par l'érosion était délà proposée dans la notice de la feuille Vif de la carte géologique).

Cette dernière interprétation trouve un renfort dans l'observation de deux faits corrélatifs : c'est d'une part la manière brutale dont se termine à ses deux extrémités cartographiques, septentrionale comme méridionale, le tracé du chevauchement de l'Éperrimont et d'autre part le fait que la longueur du tracé de celui-ci correspond précisément à celle de la partie de la crête parallèle qui est concernée par le chevauchement de l'Éperrimont (voir le premier cliché de la présente page).

En outre les observations faites depuis sur la structure de la crête urgonienne(voir les pages "Gerbier" et "Cornafion"), portent effectivement à voir dans la pente topographique qui descend depuis la crête vers l'est le prolongement septentrional d'une surface de chevauchement décapée plus ou moins fortement par l'érosion que l'on peut désigner sous le nom de chevauchement des Agnelons. De plus celle-ci semble se terminer vers le nord en se confondant avec la surface chevauchante de la faille de l'Arc (voir la page "Col de l'Arc").

Le problème est donc de déterminer dans quelle mesure les faits de terrain s'accordent avec l'assertion selon laquelle ce chevauchement des Agnelons peut représenter le prolongement occidental du chevauchement de l'Éperrimont. Il convient donc d'examiner de plus près ce que montrent les coupes naturelles que donnent les deux extrémités, nord et sud, de ce chaînon ainsi que celle intermédiaire du vallon de l'Échaillon.

1/ La coupe méridionale est celle que donne, dans le versant sud du sommet de l'Éperrimont lui même, le rentrant de versant occasionné par le vallon de Prélenfrey (voir aussi le deuxième cliché de la page).

On y voit que le contact du Jurassique supérieur sur le Crétacé inférieur sectionne les niveaux successifs du Jurassique de la lèvre supérieure (chevauchante). Ceci semble bien indiquer qu'il correspond à une rampe de la surface du chevauchement et que, comme le veut le schéma classique, cette même lèvre supérieure décrit (comme plus au nord) un crochon anticlinal (qui est en théorie le résultat du plaquage de la surface du chevauchement sur les couches du palier de la lèvre chevauchée).

|

Ici en outre la partie occidentale de la surface de chevauchement décrit une inflexion synforme qui est bien caractérisée au pied sud du sommet de l'Éperrimont (voir le troisième cliché de la page) : elle lui donne un pendage qui la fait se prolonger vers l'ouest au dessus de la surface topographique du versant (c'est cette torsion qui avait été expliquée, en 1981, par un plissement tardif, postérieur à son jeu en chevauchement). |

Plus à l'ouest le raccord entre chevauchement de l'Éperrimont et celui des Agnelons apparaît géométriquement très plausible sur cette coupe encore que la pente qui résulte de cette interprétation, loin de redevenir doucement inclinée vers l'ouest comme à l'est du col de l'Éperrimont se redresse au contraire dans cette direction (ce qui est contraire à la géométrie de proche parallélisme aux couches qui est, en théorie, caractéristique d'une rampe). En outre un problème apparaît concernant la lèvre chevauchée : il réside dans l'importance tout-à-fait anormale (plus de 1500 m) qu'on est alors obligé d'y attribuer à l'épaisseur des marnes de Narbonne et dans la forte divergence du pendage qu'elles manifestent, beaucoup plus fort à leur sommet (Etrepas) qu'à leur base (environs des Vincents). Elle suggère que ces couches subissent un redoublement tectonique à la faveur d'un chevauchement s'enfonçant vers l'ouest.

2 - L'entaille du vallon de l'Échaillon, orientée NNW-SSE et située à peu près à mi-longueur du chaînon, fournit une coupe naturelle qui donne éclairage supplémentaire sur l'attitude de la surface de chevauchement. Elle met notamment en évidence le fait qu'elle est n'est que peu pentée vers l'ouest et ne montre pas d'indice qu'elle puisse se prolonger en remontant vers l'ouest au delà du thalweg du Lavanchon.

Elle confirme en outre de façon péremptoire qu'il ne s'agit pas de la rupture en étirement d'un flanc inverse de pli couché. Pourtant on y constate que la surface du chevauchement de l'Éperrimont est soulignée par la présence d'une lame de Tithonique effilée à ses deux extrémités (c'est-à-dire une navette*). Mais l'analyse des environs montre qu'il s'agit en fait d'une lame à l'endroit, arrachée, plus à l'est, à la lèvre inférieure du chevauchement.

En effet les pentes qui, sous la surface de chevauchement, tombent sur la vallée de la Gresse (voir clichés suivants) montrent une déformation anticlinale qui a la particularité d'être amputée de la partie haute de sa charnière. Ceci s'observe à l'est de l'éperon nommé "L'église Saint-Michel", au dessus du village de Champrond.

Plus bas dans le versant la partie basse de cette structure est analysable à la faveur d'une carrière où les alternances marno-calcaires de l'Argovien sont exploitées comme pierre à ciment : on y voit que les couches de l'Argovien y sont affectées par un pli synclinal dont la charnière a été respectée par l'érosion à la faveur d'une modeste saillie vers l'est du versant au sud de la carrière. En fait elle représente la charnière inférieure d'un synclinal de Champrond " qui se complète plus haut par un anticlinal "en genou". Ce couple de plis, qui affecte les couches pentées vers l'ouest de la corniche tithonique, a un axe orienté de façon oblique à la surface topographique, c'est-à-dire à peu près NW-SE et est déjeté en direction du NE.

Or le Tithonique de sa charnière anticlinale est coupé en biseau et sa voûte ainsi amputée et remplacée par l'Argovien chevauchant, sur une longueur qui est du même ordre que celle de la lame tithonique entraînée sous le chevauchement en rive nord-orientale du vallon de l'Échaillon. Ce dernier point conforte l'interprétation selon laquelle cette navette tectonique s'est formée par "décapitation" du pli et entraînement de sa voûte tithonique sensiblement de l'est vers l'ouest.

Ce curieux assemblage tectonique suppose en définitive que ce pli ait été originellement déterminé par un cisaillement à vergence à peu près nord-est de la succession des couches, puis affecté par le basculement général de la couverture sédimentaire vers l'ouest, qui a pour effet que son axe plonge alors vers le SE. C'est sans doute seulement ensuite que ce pli a été décapité par le déplacement vers l'ouest du chevauchement de l'Éperrimont.

3 - À l'extrémité septentrionale du chaînon les affleurements du Jurassique supérieur les plus occidentaux de ceux appartenant à la lèvre supérieure du chevauchement de l'Éperrimont sont interrompus par l'escarpement des abrupts septentrionaux du Pieu, qui tranchent la surface de chevauchement et en donnent une coupe naturelle.

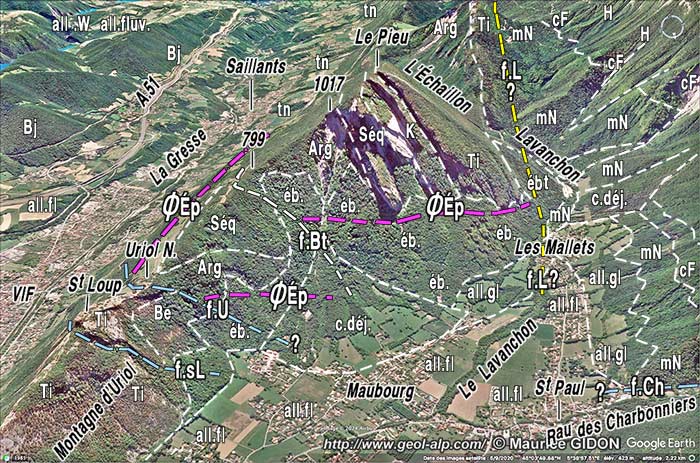

L'extrémité septentrionale du chaînon de l'Éperrimont, entre les vallons de La Gresse et du Lavanchon : vue pseudo aérienne d'après une image extraite de "google-earth". ØEp = chevauchement de l'Éperrimont ; ØU = chevauchement d'Uriol ; f.Ch = faille des Charbonniers ; f.sL = faille du Rocher Saint-Loup (voir la page "Vif") : f.U = faille de la ferme d'Uriol septentrionale ; f.Bt = faille de Brise Tourte. f.L? = faille présumée du Lavanchon. |

Du côté oriental de ces abrupts les épais affleurement argoviens qu'entaille le ravin de Brise-Tourte ils se terminent aux abords du point 799 où ils font place à l'arête boisée qui descend vers le nord jusqu'à la Ferme d'Uriol. Celle-ci se montre constituée de nouveau par les calcaires lités du Séquanien qui pendent vers l'ouest comme dans la falaise du Pieu. Leur décalage par rapport à ces derniers est vraisemblablement dû à une faille "de Brise-Tourte", transversale à la crête et affectée d'un décalage dextre. Son tracé cartographique SW-NE rend plausible l'éventualité qu'elle se prolonge, en rive opposée du thalweg du Lavanchon, par celle des Charbonniers qui présente également un rejet d'abaissement de sa lèvre septentrionale.

Du côté ouest, à la latitude des Mallets, l'extrémité des affleurements des couches tithoniques dessine une charnière en genou qui est tranchée à son bord occidental par un contact presque direct avec les marnes de Narbonne du ravin du Lavanchon. Cette interruption peut s'interpréter comme étant dûe au chevauchement du Tithonique sur ces marnes, mais ces dernières se poursuivent plus haut en rive gauche du ravin où elles constituent la partie basse de la succession crétacée du chaînon du Cornafion on peut se demander alternativement si cette interruption des bancs tithoniques ne correspond pas, en fait au passage d'une Faille du Lavanchon à pendage plus redressé que ce dernier, plongeant vers l'est et le recoupant (voir aussi le premier cliché de la présente page).

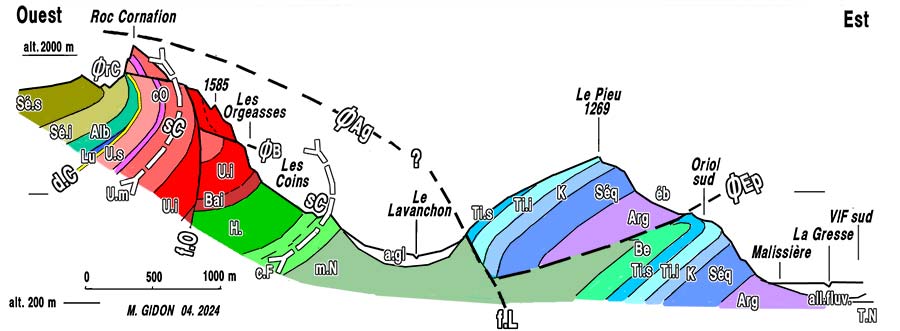

Coupe transversale au Roc Cornafion et aux affleurements les plus septentrionaux de la lèvre supérieure du chevauchement de l'Éperrimont. ØAg = chevauchement des Agnelons ; f.L = faille (présumée) du Lavanchon ; ØEp = chevauchement de l'Éperrimont ; sC = synclinal du Cornafion. |

Cela rend plausible d'envisager que le chevauchement décalé par cette faille se prolonge en rive gauche du vallon au dessus de la surface topographique. Cette conclusion semble d'ailleurs corroborée par le fait que, sur cette rive ouest la place restante pour ces couches parait bien restreinte, comparativement à celle qui leur est offerte au nord de Saint-Paul-de Varces. Toutefois cette rive du Lavanchon offre plusieurs possibilités de cassures susceptibles de prolonger le chevauchement de l'Éperrimont (cliché ci-après).

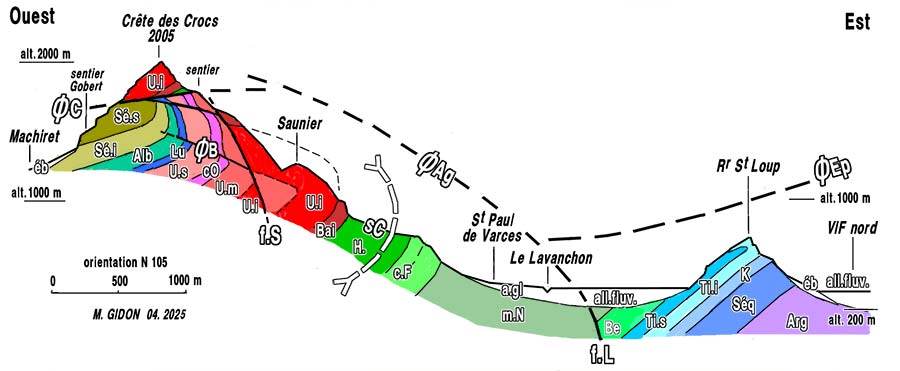

Coupe transversale passant au nord des affleurements les plus septentrionaux de la lèvre supérieure du chevauchement de l'Éperrimont. ØC = chevauchement des Crocs = extrémité méridionale de la lèvre supérieure du chevauchement de Saint-Ange ; f.S = faille de Saunier ; ØAg = chevauchement des Agnelons ; f.L = faille du Lavanchon (supposée) ; ØEp = chevauchement de l'Éperrimont (enlevé par l'érosion). |

Il est enfin remarquable que, à la latitude de Vif, les affleurement de la lèvre supérieure du chevauchement de l'Éperrimont se terminent vers le nord. Il le font à la faveur de l'abrupt transversal du Pieu mais on peut se demander si ce dernier est l'effet de la seule érosion où s'il ne correpondrait pas à un important accident tectonique tranversal. En effet c'est à cette même latitude que, à l'ouest la vallée du Lavanchon, se terminent en sens opposé (venant du nord), ceux de la lèvre supérieure du chevauchement de Saint-Ange.

Cette disparition se produit plus précisément à Saint-Paul de Varces par le jeu de la faille des Charbonniers (voir la page "Col de l'Arc") : cette dernière y affecte les couches crétacées à pendage ouest en surhaussant apparemment celles de sa lèvre méridionale (ce qui peut correspondre d'ailleurs à un décalage dextre).

Or une disposition comparable s'observe au niveau du Jurassique de la rive orientale du vallon du Lavanchon, où le jeu de la faille de Brise-Tourte occasionne également un surhaussement d'ampleur comparable de sa lèvre méridionale. La différence semble donc résider seulement dans l'âge des niveaux affectés. Cela suggère que ces deux failles soient les deux parties (ouest et est) d'un même accident faisant office de relais, dans un rapport en quelque sorte "transformant", entre ces deux surfaces de chevauchement qu'il raccorderait en dépit de leur décalage stratigraphique (ceci impose d'ailleurs que cet accident transversal ait eu un jeu en coulissement dextre, ce qui paraît conforme aux faits observables).

Si l'on admet cette interprétation on est amené à considérer que la surface du chevauchement de l'Éperrimont doit se raccorder à celle des Agnelons, dont l'extrémité septentrionale laquelle semble matérialisée par la faille de l'Arc ; mais elle ne peut le faire qu'en franchissant leur écart de position stratigraphique au prix d'une inflexion presque à la verticale de leur surface. C'est bien ce qui apparaît à la construction des coupes (voir plus haut) qui montre que cela doit se produire selon une ligne suivant à peu près le talweg du Lavanchon, et même y être dû à une hypothétique "faille du Lavanchon" à lèvre orientale surélevée.

Pour finir, cette analyse du chaînon de l'Éperrimont amène à constater que le schéma général classique de propagation d'un chevauchement, par la formation de rampes qui alternent avec des paliers, s'avère inadéquat ici pour expliquer la géométrie réelle observée. Par contre on parvient à une meilleure compréhension de celle-ci en prenant en compte la singularité locale qu'est la présence à cette latitude d'un bourrelet rocheux épaissi qui affecte l'armature urgonienne du futur synclinal du Cornafion : il découle de son épaississement et de son basculement synsédimentaire, lesquels sont essentiellement apparus pendant la durée de dépôt des couches urgoniennes, en tous cas bien antérieurement aux serrages tertiaires (voir la page "Gerbier"). Deux facteurs qui en résultent semblent avoir pu intervenir pour induire les particularités mises en évidence par cette analyse : - le premier est que la marge orientale de ce bourrelet a dû être surhausssée du fait de la flexion des sédiments lors de sa formation, ceci portant la tranche des calcaires du Jurassique supérieur dans une position relativement haute et donc favorable à se rompre en chevauchement vers l'ouest à l'occasion des serrages ultérieurs. - le second est que ce dispositif devait représenter un obstacle assez décisif pour déterminer, lors des serrages ultérieurs, la rupture de l'Urgonien plutôt au revers est de l'obstacle constitué par ce bourrelet et "inciter" le chevauchement à passer "sur son dos" plutôt qu'à s'engager sous l'Urgonien. |

|

|

|

|

| (Gerbier) | LOCALITÉS VOISINES | Conest |

|

|

|

|

|

|

Eperrimont |

|