Structure des Rochers du Ranc des Agnelons |

Le nom de Rochers du Ranc des Agnelons est donné à la partie de la crête Gerbier - Col Vert qui est située au nord de la Double Brèche (voir la page "Gerbier"). Elle est formée par des couches urgoniennes dont le versant ouest laisse voir, à distance, qu'elles sont de plus en plus redressées du bas vers le haut, et même, le long de la ligne de crête, renversées avec un fort pendage vers l'est. Cette variation de pendage correspond à leur torsion en un synclinal du Cornafion ouvert vers l'ouest (voir la page "Gerbier"). En plus de ce trait majeur l'analyse de détail de cette structure révèle des particularités inattendues, qui sont décites ici pour la première fois.

A / La crête et les escarpements occidentaux du Ranc des Agnelons

Un premier trait de l'escarpement occidental est que, si sa partie haute est parcourue par le niveau de vires qui prolonge celui connu au sud de la Double Brèche (voir la page "Gerbier") ces vires ne se poursuivent pas vers le nord au delà du pilier dont le sommet est coté 1921.

Panorama partiel du versant occidental de la crête (= partie où est visible la vire principale) (cliché original obligeamment communiqué par M. François Lannes) |

La vue pseudo-aérienne plongeante ci-après supprime les erreurs de perspective que procurent les vues en contre-plongée que l'on en a depuis les pentes en contrebas. On peut mieux y apprécier la disposition des ensembles rocheux qui s'y superposent de part et d'autre de l'entaille transversale de la Double-Brèche. On observe notamment que la vire des Agnelons disparaît du versant occidental vers le sud car elle franchit le fil de la crête et passe dans le versant oriental au collet séparant la partie septentrionale de l'arête du Gerbier de sa patrie méridionale porteuse du sommet.

Cette vue montre bien un autre trait important de ces rochers qui est le fait que la "dalle du Ranc", pentée à 45°, qui garnit leur versant oriental disparaît au sud de la brèche nord, du fait de l'entaille de l'érosion. Au sud de cette brèche elle fait place à des faisceaux de bancs beaucoup plus redressés formant la partie nord des "arêtes du Gerbier".

En fait l'examen de l'abrupt nord de cette brèche (cliché ci-après) montre que ces bancs de l'arête nord du Gerbier s'y prolongent en s'enfoncant sous la dalle du Ranc, laquelle ne forme que le couronnement de la falaise, sur une hauteur de l'ordre d'une dizaine de mètres.

Détail (vu du sud) de la rive septentrionale supérieure du couloir situé à l'ouest de la Double Brèche. (cliché original obligeamment communiqué par M. François Lannes). d.A = surface de discordance (renversée) entre la dalle du Ranc des Agnelons et l'Urgonien inférieur "bas" : ce dernier est plus massif que celui appelé "haut", qui comporte deux niveaux ébauchant des vires mineures. |

Par ailleurs la façon dont ces couches supérieures reposent sur celles, franchement renversées, du bord supérieur de la vire herbeuse n'évoque pas une dislocation tectonique ; au contraire leur surface basale ne paraît que rarement plane et a plutôt l'aspect d'un contact stratigraphique avec des irrégularités causées par des ravinements des couches. En outre l'angle de discordance entre les deux se referme progressivement pour se rapprocher d'une accordance, selon une torsion vers l'ouest qui pourrait évoquer un crochon d'entraînement mais qui doit en fait correspondre à une géométrie de onlap renversée. |

De fait l'examen de la crête rocheuse elle-même montre que la "dalle des Agnelons" qui constitue le glacis du versant oriental repose en discordance sur les couches supérieures du versant occidental, qui pendent plus fortement vers l'est.

En suivant cette vire vers le nord (donc dans le versant ouest des Rochers des Agnelons) on observe cette même discordance angulaire, toujours à quelques mètres sous la ligne de crête (bien que le niveau formant la crête ne soit pas partout exactement le même). On constate de plus que la discordance tranche horizontalement des niveaux de plus en plus plus occidentaux (c'est-à-dire stratigraphiquement de plus en plus élevés) des couches de la vire. Elle finit par atteindre et coiffer les bancs verticaux de l'Urgonien supérieur, mettant ainsi un terme à la continuité de cette vire (cela se produit 500 mètres au nord du point 1921, où ce niveau massif arme un puissant éperon spécialement apprécié des grimpeurs)..

Enfin, surtout au sud de la Double Brèche, l'observation des couches sous jacentes à la vire, donc plus récentes au point de vue stratigraphique, permet de constater que les tranches de couches qui s'y succèdent sont séparées là encore par des niveaux de discordance angulaire. On voit là que c'est en définitive le cumul de ces discordances élémentaires qui aboutit (ou tout au moins contribue) à la flexure synclinale de l'ensemble de la succession urgonienne.

De cette analyse il découle que l'explication du basculement vers l'ouest de la partie supérieure de l'Urgonien de la Crête du Ranc, c'est-à-dire la formation du synclinal du Cornafion, n'est pas seulement à rechercher, comme on l'avait fait antérieurement, dans une déformation tectonique classique, post-sédimentaire, induite par un éventuel chevauchement. Il s'avère au contraire que la torsion synclinale des couches a été très largement acquise pendant la sédimentation par la réalisation d'une disposition des faisceaux de strates et de leurs surfaces de discordance en un éventail ouvert vers l'ouest (accroissant donc le pendage des couches précédentes au fur et à mesure de l'empilement des strates).

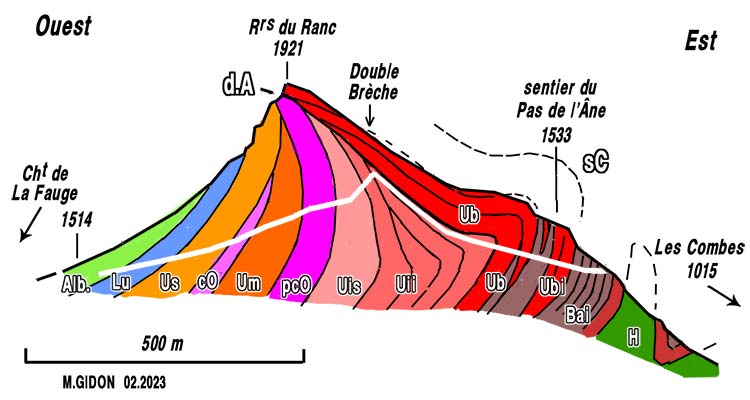

Coupe transversale à la crête des Rochers du Ranc (le profil en blanc suit les tracés des deux ravins qui convergent vers le haut à la Double Brèche). s.C = charnière du synclinal du Cornafion ; d.A = discordance "des Agnelons", la plus visible dans le relief : elle suit le pied de la falaise de rive gauche du ravin oriental de la Double Brèche ; elle court également à une dizaine de mètres sous le sommet des abrupts occidentaux sur une bonne partie de la crète. Les niveaux inférieurs de l'urgonien au sens large dessinent au sud du ravin de Pas de l'Ane un repli (non figuré sur la carte à 1/50.000°) dont l'interprétation précise est peu claire. Autres abréviations comme sur les autres figures (les subbdivisions internes à l'Urgonien sont arbitraires et n'ont pas de signification sédimentologique) . |

Cela implique qu'il s'est produit là un basculement local du fond marin, à la marge d'un domaine plus occidental qui subissait un approfondissement. Ce sont les saccades de son fonctionnement pendant le dépôt des couches que traduisent les discordances de onlap entre leurs tranches successives. |

B / Le soubassement oriental du Ranc des Agnelons

La reconnaissance, dans le versant occidental de la crête, du dispositif structural singulier décrit ci-dessus amène à s'interroger sur les rapports qu'il y a, du côté oriental de la crête, entre le glacis dénudé du Ranc des Agnelons et les pentes boisées de son soubassement (la réponse proposée ci-après est essentiellement basée sur un examen des vues aériennes, traitées par des logiciels "3 D", qui sont disponibles sur internet).

La limite inférieure du glacis du Ranc des Agnelons est marquée par un ressaut plus abrupt qui domine la bande de petites vires qu'atteint, après un long biais ascentionnel par rapport aux couches de base de l'Urgonien, le chemin qui mène au Col vert en passant par le Pas de l'Âne. Il traverse peu au nord du point coté 1533 un important banc rocheux qui repose stratigraphiquement sur les alternances du Barrémien inférieur et représente ainsi le niveau basal des calcaires urgoniens au sens strict. |

image sensible au survol et au clic |

Cette succession de couches qui courent à flanc du versant est tranchée par la faille du Pas de l'Àne qui traverse le versant obliquement en déterminant le ravin dont le sommet correspond à ce lieu-dit. Son rejet verticale consiste en un soulèvement d'ailleurs peu important de sa lèvre septentrionale. Il est plausible qu'elle se poursuive vers le NW, sous le replat d'éboulis de La Baraque (point 1602), en direction du Col Vert.

Peut-être en relation avec cette cassure on observe que les pentes inférieures, boisées, des Agnelons laissent voir que la barre inférieure des alternances du Barrémien inférieur décrit un reploiement dont l'élément le mieux visible est l''anticlinal du Pas de l'Ane" qui est franchement déjeté vers l'est (voir la coupe et le cliché ci-dessus) : son interprétation est assez conjecturale, probablement pas liée à la création du synclinal du Cornafion et plus plausiblement due aux compressions horizontales tardives subies ultérieurement par cette structure.

revenir à la page de la Crête Col Vert - Gerbier. |

|

|

|

|

| La Fauge | LOCALITÉS VOISINES | Vif |

|

|

|

|

|

|

Agnelons |

|