| crête du Pic Saint-Michel |

Le chaînon oriental du Vercors, entre le Moucherotte et le col de l'Arc

Page abandonnée

retrouver son contenu à la page

COL DE L'ARC

La longue "Crête de la Grande Roche Saint-Michel", qui court depuis les abords sud du Moucherotte jusqu'au col de l'Arc, culmine au dessus de ce dernier, au Pic Saint-Michel (1966 m). C'est un crêt bien typique dont les pentes occidentales sont pratiquement des dalles structurales et dont l'abrupt, qui regarde vers l'est, couronne le rebord subalpin du Vercors (voir la page "Varces-Vif").

1 - Du côté oriental le rebord subalpin, qui regarde vers la vallée du Drac, présente la particularité de montrer un redoublement de la corniche urgonienne, ce qui est un trait particulièrement visible relief au sud de Claix mais qui disparaît plus au nord (voir la page "Comboire"). En effet ses escarpements y sont interrompus à mi-versant par une succession de replats qui, s'ils viennent presque se raccorder vers le nord avec le Plateau du Peuil, ont une origine totalement différente. Le plus important est le Plateau Saint-Ange, situé à l'ouest du village de ce nom et que draine le Ruisseau de la Pissarde.

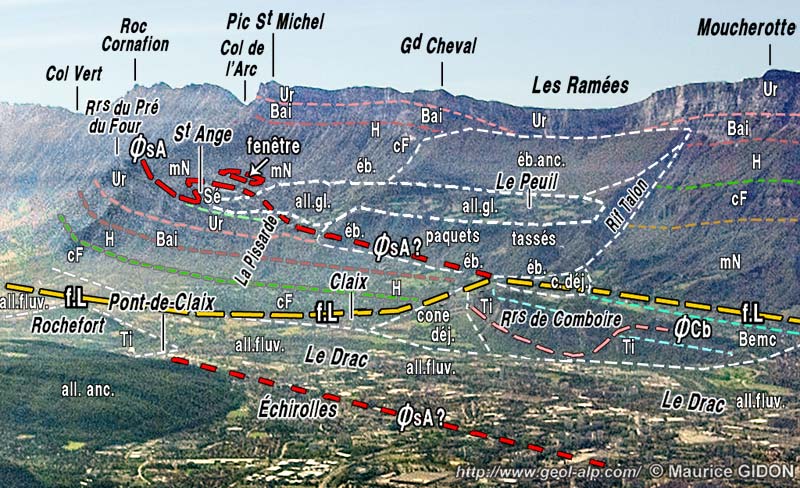

Le rebord subalpin du Vercors entre le Pic Michel et le Moucherotte, vu du NE d'avion ØsA = chevauchement de Saint-Ange ; ØsA? = sa partie septentrionale, masqué sous le tassement du Peuil ; ØsA?? = faille de Malivers (prolongement vraisemblable de ce chevauchement) ; ØCb (en rose) = redoublement du Tithonique de Comboire (voir la page "Comboire"). À l'emplacement de la mention "Les Ramées" la dalle urgonienne de la crête est affectée, par la large inflexion synclinale transverse (NE-SW) des Ramées (voir la page "Lans") |

En effet, à l'ouest de ce hameau s'ouvre une surface faiblement déclive en direction du nord, qui se développe jusqu'au pied du talus boisé de l'Hauterivien et des calcaires du Fontanil du soubassement du Crêt de Saint-Michel. Les ravins supérieurs du torrent de La Pissarde, qui l'entaillent, montrent que, sous l'épandage alluvial glaciaire, s'étendent de larges affleurement de marnes de Narbonne. En outre le fond de leurs entailles montre que ces couches y reposent sur du Sénonien : cette disposition, typique d'un recouvrement par chevauchement, est désignée sous le nom de "fenêtre* (ici "de Saint-Ange").

Les couches ainsi chevauchées se biseautent en direction de l'est, les marnes de Narbonne reposant sur des niveaux de plus en plus anciens (notamment le Sénonien inférieur puis la lumachelle) qui s'avèrent finalement représenter la couverture stratigraphique de la falaise urgonienne des Rochers de La Bourgeoise et de Chabloz, celle-ci constituant la lèvre inférieure ainsi chevauchée.

|

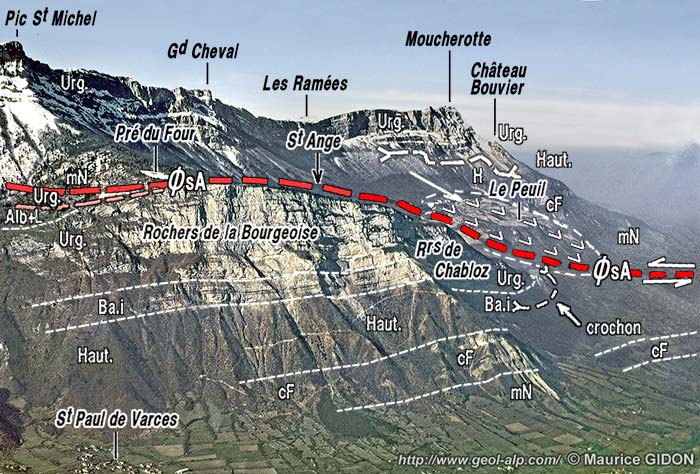

En définitive le redoublement de l'Urgonien qui affecte ce versant est donc dû à un chevauchement de Saint-Ange dont le pendage est essentiellement dirigé vers le nord-ouest et dont le sens de mouvement est indiqué par le crochon* à vergence ouest que dessine la base de l'Urgonien aux Rochers de Chabloz (voir la coupe ci-dessus et le cliché ci-après).

Le rebord oriental du Plateau Saint-Ange vu d'avion, depuis le sud. ØsA = chevauchement de Saint-Ange : noter le crochon* synclinal que dessine l'extrémité orientale des affleurements urgoniens chevauchés aux Rochers de Chabloz : il indique le sens de déplacement du chevauchement. A l'extrème gauche (ouest) du cliché on voit se détacher la navette* d'Urgonien qui forme le toit de la grotte du Pré du Four (voir la page "Col de l'Arc"). En arrière-plan le paquet tassé du Peuil est indiqué une flèche qui symbolise le trajet du tassement de la dalle urgonienne, maintenant disloquée. On a en outre figuré les replis d'axe N-S à déversement est qui affectent l'Urgonien du Moucherotte (ces derniers sont sans doute des indices d'un mouvement relatif NE vers SW du soubassement (socle de Belledonne). |

Vers le sud on suit le tracé de cet accident jusqu'au collet du Pré du Four (point coté 1269, où se termine l'arête est du Pic Saint-Michel). Au revers sud de cette l'épaule les affleurements de la grotte du Pré du Four, permettent d'observer les détails structuraux qui y illustrent le passage de ce chevauchement de Saint-Ange.

La grotte elle-même est évidée

dans la Lumachelle du compartiment chevauché, qui y dessine un joli petit crochon à vergence ouest. |

L'entrée de la grotte du Pré du Four : vue rapprochée, prise du sud (l'ouest est à gauche), à peu près dans l'axe du crochon qui rebrousse la Lumachelle chevauchée. Le toit de la grotte La lame d'Urgonien chevauchante est teintéé d'ocre par les ruissellements qui y déposent un enduit d'argiles oxydées provenant des marnes de Narbonne qui affleurent quelques dizaines de mètres plus haut. La base de la dalle d'Urgonien chevauchante est débitée en lames secondaires par des surfaces de chevauchement annexes (on en a souligné deux) : l'étirement tectonique et la vergence ouest du chevauchement sont évidents. À la droite du cliché on voit le toit, lisse et surplombant, de l'entrée de la grotte : il est constitué par la surface de base du chevauchement, qui a été mise à nu par le creusement des couches chevauchées, bien moins massives. |

Du côté sud-ouest du Pré du Four le versant dessine un fort rentrant vers l'ouest occasionné par le ravin des Charbonniers (qui draine le versant dominant Saint-Paul de Varces). Le talus boisé qui masque Hauterivien et calcaires du Fontanil est limité là à sa base par une barre rocheuse qui est à l'évidence le prolongement de la lame intermédiaire de la Grotte. C'est donc au sommet de cette barre que passe le tracé vraisemblable du chevauchement, dont le tracé cesse définitivement d'être discernable plus de 500 m en contrebas sur le versant est du Col (voir la page "Col de l'Arc").

Les abrupts supérieurs de ce versant sud-oriental du Pic Saint-Michel révèlent quelques détails tectoniques dont l'interprétation est examinée à la page Col de l'Arc. On y distingue notamment une inflexion synclinale qui s'avère être en réalité plutôt transverse au chaînon car son axe, presque E-W, passe peu au sud de l'antécime SW (point 1961). Elle traduit en fait un jeu postérieur à celui du chevauchement de Saint-Ange.

image sensible au survol et au clic |

Sur le versant opposé (occidental) de l'entaille du col de l'Arc la pente topographique du vallon de Font Froide, orientée NW-SE coupe en biais le flanc occidental de cette inflexion, ne montrant ainsi que la composante vers l'ouest du pendage des couches (voir le cliché plus loin dans la présnte page).

2- Les pentes occidentales du Pic Saint-Michel, qui descendent, au sud de Lans, vers l'intérieur de la vaste dépression synclinale du Vercors oriental (val de Villard-de-Lans) sont un typique revers de Crêt*. En partant de la crête elles sont d'abord constituées par des dalles structurales d'Urgonien à faible pendage (environ 20°) qui s'étendent jusqu'au plateau de La Sierre (stade de neige de Lans). A l'ouest de ce dernier, où affleurent aussi un chapeau de Lumachelle penté sensiblement de la même manière, ces pentes tombent brutalement sur le vallon N-S de Combe Claire (qui s'élève jusque au Collet du Furon) : ce vallon est une combe monoclinale ouverte dans les couches marneuses, d'abord verticales puis de moins en moins pentées vers l'ouest, du Sénonien inférieur du flanc est de la charnière synclinale des Suifs. (voir la page "Lans")

Détail du versant sud-ouest du Pic Saint-Michel vu du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb du village de la Conversaria. ff.S = faille de la Sierre ; f.aC = faille de l'antécime (sans doute synsédimentaire : voir plus haut la photo des abrupts sud-orientaux) ; f.nA = faille nord du Col de l'Arc ; f.A = faille du Col de l'Arc (voir la page "Col de l'Arc") ; ØCr = chevauchement des Crocs ; f.Fn = faille nord de Font Froide : à droite de la limite du cliché son tracé est interrompu par celui du chevauchement des Crocs (sous lequel passe cette faille : voir la page "Col de l'Arc"). Us = masse urgonienne supérieure" ; c.O = niveau des "couches à Orbitolines" ici avec lits de conglomérats calcaires à huîtres, pectens et gastéropodes ; Ui = masse urgonienne inférieure ; L = calcaires spathiques plaquetés de la Lumachelle. |

En fait, la raideur de l'escarpement urgonien qui supporte le plateau de La Sierre et domine le Sénonien de la Combe Claire correspond à un accident extensif redressé par le basulement d'ensemble: c'est ce qu'indique la présence de couches de Lumachelle plaquées verticalement sur l'Urgonien de cet escarpement (elles ont été mises à nu par l'entaille de la nouvelle route qui va du stade de neige de Lans au Collet du Furon). Ce relief est donc dû à la combinaison de deux failles extensives antithétique avec une très brutale flexure en genou passant au sommet de cet escarpement, qui prolonge peut-être l'anticlinal du Moucherotte, mais dont la brutalité suggère qu'il s'agisse d'un crochon de rebroussement induit par le jeu d'un chevauchement sub-horizontal à faible rejet, le chevauchement de la Sierre. |

Plus à l'ouest encore, l'échine boisée de la Croix des Suifs est constituée par les couches, immédiatement plus élevées du point de vue stratigraphique, des calcaires sénoniens. D'abord fortement pentées vers l'ouest comme celles de la Combe Claire, elles dessinent dans le versant occidental de cette échine un synclinal dissymétrique, déversé vers l'ouest avant de dominer par un escarpement le fond alluvial du val de Lans. Il s'agit sans ambiguité du prolongement de la flexure orientale du grand synclinal de Villard-de-Lans (voir la page "Lans").

La disposition d'ensemble des couches de ce versant est donc celle d'une succession stratigraphique plissée mais continue : elle ne met pas en évidence de discontinuité des strates pouvant traduire le passage du chevauchement du Moucherotte (voir la page "Lans").

3 - Au sud du Collet du Furon la dalle urgonienne du Pic Saint-Michel est tranchée en direction du Col de l'Arc, c'est-à-dire selon une direction proche de E-W, par un système de 3 failles qui convergent vers le bas (au sein duquel la faille du Col de l'Arc coupe en sifflet le chevauchement des Crocs). Ce faisceau de cassures tranche du côté nord la terminaison méridionale de l'anticlinal du Moucherotte (voir aussi la page "Lans") et dans son compartiment opposé (du côté sud) le volumineux synclinal du Cornafion. Il a un rôle majeur en dissociant les structures au nord du col de celles au sud (voir à ce sujet la page Col de l'Arc).

image sensible au survol et au clic |

Le raccord de la faille du col de l'Arc avec de celle du vallon de Machiret suppose un dessin antiforme qui est assez visible sous cet angle. Cette géométrie se moule sur celle du bombement du synclinal du Cornafion, qui affecte le compartiment droit (sud) de leur affrontement, n'est pas simplement une juxtaposition contre le compartiment nord mais qu'il s'emboutit sous lui. Ceci est d'ailleurs une conséquence du pivotement de sens horaire, de l'ordre de 30°, que subit ce dernier (et qui se manifeste par le changement d'orientation des pendages). |

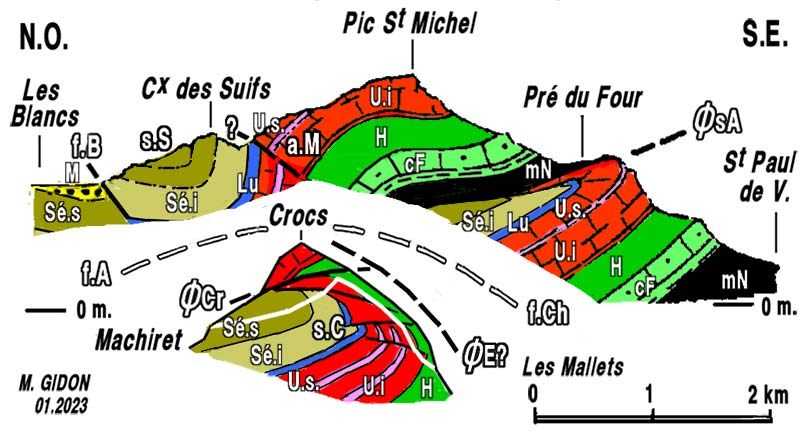

Deux coupes de part et d'autre du Col de l'Arc (nord en haut, sud en bas). L'espace blanc séparant les deux coupes figure la disjonction tectonique ("rampe latérale") occasionnée par l'accident transverse de la faille du Col de l'Arc (f.A) à l'ouest, prolongée à l'est par la faille des Charbonniers (f.Ch). Sur la coupe inférieure on a représenté par un trait blanc le profil topographique correspondant au Roc Cornafion. fB = faille des Blancs ; s.S = synclinal des Suifs (flexure orientale du synclinal de Villard de Lans) ; ? = ultime prolongement éventuel du chevauchement des Ramées ; ØsL = chevauchement de Saint-Ange ; ØCr = chevauchement des Crocs ; s.C = synclinal du Cornafion ; ØE? = chevauchement (supposé) de l'Éperrimont. |

En bref ce que l'on sait de la structure du Pic Saint-Michel se limite au fait incontestable du transport vers l'ouest, par le chevauchement de Saint-Ange, d'une tranche rocheuse couvrant l'intervalle du Valanginien au Sénonien supérieur, soit au moins 600 m d'épaisseur, et ceci selon un palier* d'ensemble qui plonge vers l'ouest. Mais l'entaille transversale du col de l'Arc ne fournit aucune autre indication au sujet de la prolongation probable de ce grand accident en profondeur car les terrains de sa lèvre méridionale de cette coupure transversale masquent très vite la partie basse de sa lèvre septentrionale. Par ailleurs le front de ce chevauchement ne réapparaît nulle part de façon convaincante dans le versant occidental de la crête du rebord subalpin, contrairement à l'interprétation suivie par la carte géologique, qui consiste à l'identifier à la faille des Blancs, située plus à l'ouest et qui y affecte la marge du val de Villard-de-Lans. Diverses raisons s'y opposent en effet : - La première est que cela suppose que le chevauchement du Moucherotte verrait sa surface basculer pour passer, depuis une valeur forte vers l'est, à un pendage vers l'ouest, ceci le long d'une ligne N-S passant sensiblement par la Croix des Ramées et le Collet du Furon. Une telle inflexion antiforme n'a aucune plausibilité, compte tenu du sens du rejet horizontal qui ne peut s'accomoder d'une rampe descendante. - De plus elle cette inflexion est récusée par les observations des environs de Lans", qui montrent que ce "chevauchement" tranche les plis affectant la tranche rocheuse chevauchante et qui portent à considérer qu'il s'agit une faille presque plane qui plonge partout vers l'est : l'inflexion de son tracé du nord vers le sud aux abords de Lans est le résultat du V topographique pointant vers l'est qui l'affecte là. - La seconde est que le caractère chevauchant de la faille des Blancs est seulement basé sur le surhaussement de sa lèvre orientale. Mais il est contredit par le tracé tout-à-fait rectiligne, sans V topographique, de cet accident et n'est en outre étayé par aucune observation. - Enfin, au sud, ses supposées connexions avec les lignes de dislocation qui empruntent le vallon de Machiret se révèlent tout-à-fait incertaines, même si leur signification comme chevauchement est bien envisageable. En effet elles dessinent sur la carte un rebroussement brutal vers le NE qui suggère plus leur intersection que leur raccord en continu. De fait l'analyse de ce secteur porte effectivement à y voir l'aboutissement de celui de Saint-Ange, lequel ne se prolonge pas plus à l'ouest puisqu'abaissé par le rejet de la faille des Blancs. En définitive il est donc tout-à-fait loisible d'envisager que le chevauchement de Saint-Ange ne réapparaisse pas dans le Val de Lans et qu'il s'amortisse, tout ou partie, dans les plis situés au delà à l'ouest du synclinal de Villard-de-Lans. On peut même envisager qu'il ne réapparaisse que plus à l'ouest encore, où le chevauchement de Rencurel semble tout-à-fait susceptible s'assumer ce rôle. Quant au "chevauchement" du Moucherotte c'est sans doute lui qui se poursuit, avec son fort pendage vers l'est, plus au sud encore, par la faille des Clots qui marque le surhaussement de l'extrémité méridionale du Val de Lans. |

|

|

|

|

| Villard-de-Lans |

|

|

|

|

|

|

|

|

Pic Saint Michel |

|