Aiguille du Grand Fond, Presset |

L'Aiguille du Grand Fond (2920 m) est le sommet le plus septentrional de la barrière rocheuse qui ferme la vallée de Roselend du côté sud-est. Les arêtes rocheuses de ce petit chaînon appartiennent à la zone valaisane et plus précisément à l'unité de Moûtiers, c'est-à-dire que sa série stratigraphique est caractérisée par un soubassement de terrains permo-triasiques rappelant ceux du Briançonnais et par une partie supérieure constituée par le flysch de Tarentaise (d'âge néo-crétacé) (voir le chapitre "unités valaisanes").

A/ Le versant occidental de ce chaînon montre que le matériel de cette nappe repose sur celui de la zone dauphinoise, plus précisément de l'unité de la Crête des Gittes, formé de schistes argileux, qui affleurent dans les basses pentes en formant une large jupe de croupes herbeuses qui s'étendent depuis le vallon du Cormet de Roselend jusqu'à celui de Treicol. Le contact entre les deux est presque direct, toutefois entre les deux une ligne de ressauts est déterminée, à mi-pente, par les lames de terrain charriées de la zone ultradauphinoise.

Ces lames tectoniques disparaissent totalement au nord du Cormet de Roselend. Au sud-ouest de ce col elles ne sont encore guère représentées que par celle des brèches du Quermoz, puis ces unités sont de mieux en mieux représentées en allant vers le sud, dès la rive gauche du vallon de Treicol : on assiste, donc dans ce secteur, à l'effilement par laminage, du sud vers le nord, des témoins de la zone ultradauphinoise.

On peut assez aisément voir dans cette disposition l'indice d'un mouvement de coulissement longitudinal dextre le long de ce contact majeur, qui constitue la limite entre zones externes et zones internes des Alpes occidentales françaises (voir à ce propos la page consacrée à une autre manifestation de ce type de mouvements sur cette transversale du front des zones internes). |

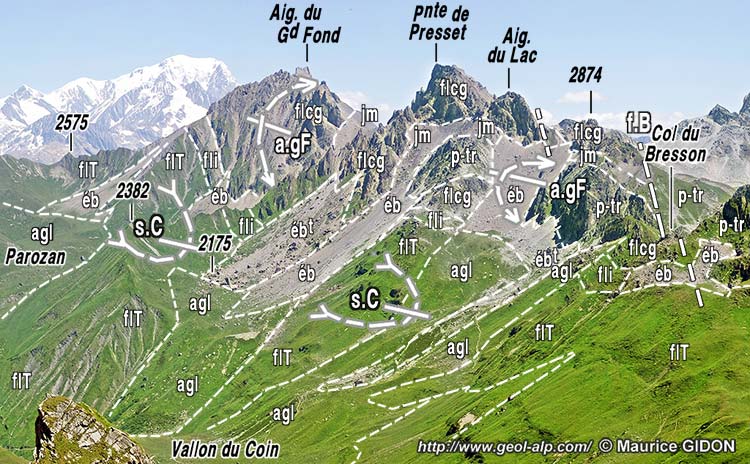

Les pentes sud-occidentales du chaînon du Grand Fond, vues du sud depuis le sommet du Mont Coin. s.C = synclinal du Coin ; a.gF = anticlinal du Grand Fond ; f.B = faille du Col du Bresson (le col est masqué derrière les pentes d'alpage du versant occidental de la Pierra Menta. |

Les terrains de la nappe valaisane sont, pour l'essentiel, affectés par un couple de plis, d'ampleur kilométrique, dont les axes sont grossièrement parallèles à l'allongement du chaînon :

- en contrebas ouest de la crête le synclinal du Coin, où affleure le flysch de Tarentaise : il se poursuit vers le sud-ouest, au delà du vallon de Treicol, dans le vallon du même nom jusqu'au col du Coin (c'est en fait au tracé de son plan axial que correspond la ligne de tirets gras qu'y dessine la carte géologique).

- du côté ouest de la ligne de crête l'anticlinal du Grand Fond, affectant les couches les plus anciennes du flysch et leur soubassement mésozoïque : fortement déversé vers l'ouest il s'avère représenter sans doute un repli dysharmonique* par rapport à celui de la Portette (ce dernier, qui affecte plus au SE le soubassement paléozoïque mais n'est ici que très incomplètement dessiné).

Les deux principaux sommets de la crête sont constituée par les bancs de conglomérats de la base du flysch qui y sont disposés horizontalement du fait qu'ils y sont affectés par la voûte de cet anticlinal. Au sud de l'Aiguille du Lac ces mêmes couches dessinent le flanc oriental de ce pli en prenant brutalement un fort pendage vers l'est jusqu'au col du Bresson. À ce dernier endroit le pli est tranché en oblique par une faille qui se poursuit vers le NE dans les pentes menant au refuge de Presset (voir plus loin). Au delà de ce col sa voûte s'ennoie dans le flysch du flanc oriental du grand synclinal du Coin, au flanc occidental de la Pierra Menta (à l'ouest de la retombée occidentale de l'anticlinal de la Portette (voir la page "Pierra-Menta").

Du côté septentrional l'anticlinal du Grand Fond est de plus en plus éventré par l'érosion qui le coupe en biseau : son cœur de matériel houiller est ainsi mis à l'affleurement dans le versant NW de la Dent d'Arpire (il y est même traversé par le chemin qui se dirige vers l'est, depuis le col du Cormet de Roselend, en direction de la Combe de la Neuva).

D'autre part, au nord-est du Cormet de Roselend ce pli est en outre sectionné par une surface orientée plus N-S (que suit le ruisseau de la Neuva) qui repousse vers le NW son flanc oriental jusqu'à le mettre directement en contact avec la surface de chevauchement de la nappe valaisane (voir aussi l'image suivante). |

B/ Du côté oriental le chaînon du Grand Fond est bordé par l'entaille, d'ailleurs bien moins profonde, formée au NE par la Combe de la Neuva et dans son prolongement, du côté sud-est, par le vallon de Presset. L'un comme l'autre y mettent à nu le soubassement de matériel basal de la nappe valaisane, formé de Permo-Trias et de Houiller, lequel y affleure en constituant sans ambiguité le prolongement NE de celui qui dessine plus au sud l'anticlinal de la Portette (voir la page "Pierra Menta"). Mais à cette latitude plus septentrionale où l'on est ici ce pli n'est plus représenté que par des fragments de sa voûte (ou de son flanc oriental) au sein d'une une bande disloquée qui est limitée du côté est par le prolongement méridional de la faille des Chapieux.

À l'extrémité septentrionale du chaînon (environs de la Dent d'Arpire) sa crête montre le repos direct de schistes argileux, datés du Jurassique moyen, sur les calcaires dolomitiques du Trias moyen. Leur épaisseur est variable mais surtout ils sont en grande partie constitués par un "olistostrome* qui héberge de très gros blocs, inclus dans la sédimentation argileuse (des olistolites* donc). Cette particularité stratigraphique montre que l'on était là en bordure d'un relief sous marin qui était sans doute en train de se soulever à cette époque.

L'arête NE de l'Aiguille du Grand Fond au sud de la Dent d'Arpire (entre les points cotés 2692 et 2643), vue du SE, depuis la Combe de la Neuva. Bel affleurement des mégabrèches du Jurassique moyen : le gros bloc ovoïde de l'angle inférieur droit du cliché mesure environ 10 m de long. |

|

C'est à la faveur de la voûte de cet anticlinal que la crête du chaînon est couronnée par des strates presque horizontales. il s'agit des très gros bancs de conglomérats qui représentent la formation basale du flysch de Tarentaise, d'âge crétacé supérieur. La large brèche de Parozan montre le soubassement de ces conglomérats, constitué par des couches calcaréo-argileuses du Jurassique moyen, qui reposent directement sur des dolomies triasiques (mais la raison pour laquelle leur érosion a été plus profonde ici est indéterminée, car aucune cause tectonique n'est décelable).

Entre le col du Grand Fond et la Pointe de l'Arpire, le versant oriental du chaînon ne montre nulle part de disposition pouvant être interprétée comme la retombée d'un flanc oriental de l'anticlinal du Grand Fond : le Jurassique moyen y vient souvent en contact tectonique contre les affleurement paléozoïques qui s'observent au fond de la Combe de la Neuva et qui s'y montrent associés à des quartzites permo-triasiques et à des calcaires triasiques et même à une lame hectométrique de gypses. Ceci conduit à l'interpréter non pas comme une surface de charriage entre deux unités mais comme un couloir de faille plus ou moins extensif ou coulissant (voir la page "Cormet de Roselend").

Le versant sud du Col du Grand Fond témoigne de la poursuite de ce système fracturé. En effet le Lac de Presset et la butte portant le refuge voisin sont formés par les quartzites permiens de la voûte et du flanc oriental de l'anticlinal de la Portette. Ils ne représentent pas le prolongement de celui du Grand Fond car la forme de ce pli en diffère par son ample ouverture et parce qu'il en est séparé par la faille du col du Bresson qui sectionne les deux plis de façon faiblement oblique à leurs axes. Cette faille se prolonge au nord du col en montrant qu'elle n'est qu'une branche occidentale assez secondaire appartenant au faisceau de cassures associé à celle des Chapieux.

Le versant sud du col du Grand Fond, vu du SW, depuis le col de la Charbonnière. a.P = anticlinal de Portette (flanc oriental seul visible ici); a.G = anticlinal du Gargan ; f.aL = faille de l'Aiguille du Lac ; f.cB = faille du col du Bresson ; f.Ch = faille des Chapieux. La faille du col du Bresson coupe en biseau le flanc oriental du vaste anticlinal de Portette (à axe presque N-S). Celle des Chapieux coupe l'axe sensiblement E-W de l'anticlinal de Gargan, déversé vers le S-SW : sa formation est peut-être liée à un jeu coulissant dextre de cette faille (voir à ce sujet la page "Roignais"). |

|

|

entre Beaufort et les Chapieux redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°", par M.Gidon (1977), publication n° 074 |

|

|

|

|

|

|

| Roche Parstire | LOCALITÉS VOISINES | La Terrasse |

|

|

|

|

|

|

Grand Fond |

|