Cormet de Roselend |

Le Cormet de Roselend est une vaste zone d'alpages qui est suspendue entre les vallons de Roselend à l'ouest et des Chapieux à l'est. Ce haut espace intercalaire est traversé au col 1967 par la D.217 qui fait de communiquer Beaufort à Bourg-Saint-Maurice et il est disséqué de part et d'autre par un système de hauts vallonnements très ouverts. On y observe la juxtaposition de deux groupes de formations rocheuses assez différentes : du côté nord un ensemble dit "parautochtone" (unités de Roselend et de la Gitte), c'est-à-dire dont le matériel stratigraphique se rattache à la couverture "dauphinoise" des massifs cristallins externes (mais qui est impliqué par la tectonique de chevauchement) et, du côté sud celui de la nappe "valaisane" du flysch de Tarentaise. La limite entre les deux est soulignée par une bande de cargneules qui passe au col même.

![]() voir

l'aperçu général sur le Beaufortain

oriental

voir

l'aperçu général sur le Beaufortain

oriental

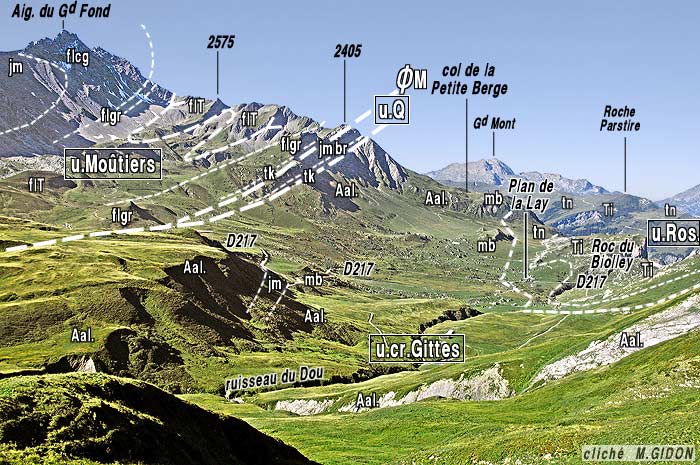

Les pentes les plus occidentales du Cormet de Roselend (Plan de la Lay), vues du nord-est, depuis les ruines des chalets du Dou, 1 km au nord du col. ØM = chevauchement de l'Unité de Moûtiers (base de la nappe valaisane) ; uQ = unité du Quermoz (la seule conservée, sur cette transversale, des unités des unités "ultradauphinoises"). mb = niveaux à microbrèches (voir à leur sujet les commentaires complémentaires). |

A/ Versant septentrional du Cormet de Roselend

Les alpages du Plan de la Lai, qui constituent les pentes terminales de l'accès routier occidental au col, appartiennent au revers sud-oriental d'un crêt regardant vers le NW. Ce dernier y forme la barrière d'escarpements des Roches Merles, laquelle se poursuit du côté SW par l'abrupt du Rocher du Vent pour se terminer un peu plus au sud-ouest, au Roc du Biolley (que la D.217 coupe en encorbellement). Il a été rattaché à une unité de Roselend que caractérisent ses alternances de calcaires du Jurassique supérieur et de calcschistes, les uns d'âge Crétacé inférieur les autres attribuables à un équivalent des Terres Noires. Sa structure (fort complexe) bien mise en évidence par les coupes que donnent les divers escarpements de son flanc ouest (voir la page "Gittaz").

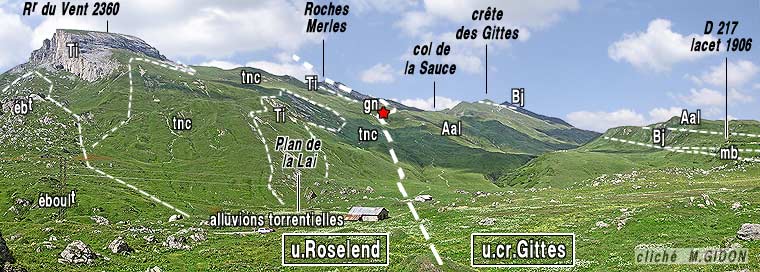

L'extrémité sud-occidentale de la crête des Gittes (versant est de la Roche du Vent) vues du sud, depuis la route D 217 (de Beaufort au Cormet) au refuge du Plan de la Lai. Le replat alluvial du Plan de la Lai a été créé par l'éboulement du bord gauche du cliché qui, en tombant du Rocher du Vent, a barré le lit du Doron. L'étoile rouge localise le principal des copeaux de gneiss de ce versant : leur présence est censée étayer l'interprétation d'un contact tectonique entre l'unité de Roselend et l'unité de la crête des Gittes. Mais il faut remarquer que l'on peut tout aussi bien envisager qu'on ait seulement là un contact stratigraphique jalonné d'olistolites (plus de d'explications sur ce point, voir en fin de page) ... Cal = calcschistes à oolithes ferrugineuses attribués au Callovien, représentant donc (sans doute) un équivalent latéral des Terres Noires. Bj : la lame de Bajocien du lacet 1906 représente sans doute le coeur d'un synclinal couché (comme c'est le cas pour plusieurs autres affleurements de la même forme, lenticulaire, dans ce secteur). Concernant la présence, à ses abords, de niveaux à microbrèches (mb), voir les commentaires complémentaires. |

Par contre les pentes d'alpages qui descendent vers les alpages du Cormet depuis l'arête septentrionale de ce crêt des Roches Merles ne montrent guère que des dalles structurales de calcaires tithoniques, lesquelles sont recouvertes par des calcschistes attribués ici au Callovien (donc constituant le début d'une succession en série renversée. À l'est du col de la Sauce la ligne de crête se décale et se poursuit par la crête des Gittes en acquiérant un profils à deux versants presque symétriques. Celà vient de ce qu'elle est constituée par une épaisse et très monotone série de schistes argileux aaléniens. Elle est sans doute replissée car on y voit affleurer en bandes lenticulaires des calcaires du Bajocien.

Cet ensemble a été individualisé par les auteurs sous le nom d'unité des Gittes. Une des raisons en est que la surface qui la sépare de l'unité de Roselend est jalonnée par un alignement discontinu de corps rocheux étrangers de taille décamétrique, les uns étant des lentilles de roches cristallines (d'ailleurs souvent très dissociées), les autres des lits de microbrèches, à matériel localement daté du Lias.

Concernant ces affleurements discontinus l'interprétation qui a généralement prévalu, notamment sur les cartes géologiques au 1/50.000°, est celle de copeaux tectoniques jalonnant une surface de chevauchement entre ces deux unités, qui seraient donc imbriquées tectoniquement. |

La crête des Gittes vue d'enfilade, du nord-est, depuis le col de la Croix du Bonhomme. Lmb = microbrèches (attribuées au Sinémurien : voir à leur sujet les commentaires complémentaires). u.R = unité de Roselend ; u.G = unité de la crête des Gittes. (suite du paysage vers la droite à la page "vallon de la Gittaz"). |

Au nord du col de la Croix du Bonhomme l'unité de la crête des Gittes se poursuit sur le revers SE de la crête des Fours ; mais elle ne forme que la partie supérieure de l'arête qui descend depuis les Têtes de Fours jusqu'aux Chapieux en passant par la Pointe de Mya. En effet, alors que ses schistes argileux affleurent très largement dans les alpages de la Raja, ces derniers sont brutalement et presque totalement recouverts plus à l'est par le flysch de Tarentaise de l'unité de Moutiers, dont les affleurements montent là "à l'assaut des pentes" (voir la page "Chapieux").

Cette évidente influence de la structure sur le relief correspond au fait que la surface de charriage de l'unité de Moutiers y a un pendage assez faible (de l'ordre de 30° vers l'est) et surtout assez proche de celle de la surface topographique moyenne. C'est là une situation éminemment favorable au découpage par le ravinement d'amples "V topographiques" dans la pile de strates. De fait on voit bien sur la carte (feuille Saint-Gervais) que le tracé de toutes les limites de couches (qu'elles soient stratigraphiques ou tectoniques) dessine de splendides chevron* pointant vers le nord-ouest dans tout le versant nord-occidental de la vallée des Glaciers : ici la surface de charriage de l'Unité de Moûtiers en dessine un chevron dont la pointe se situe très haut sur l'arête de Mya). |

B/ Versant sud-oriental du Cormet de Roselend

Le relief de ce versant dont les pentes s'appuient au pied des escarpements de La Terrasse et du Roignais est beaucoup moins monotone : ces pentes sont en effet drainées par deux ravins qui descendent vers le NE pour se jeter dans le Torrent des Glaciers aux abords aval du village des Chapieux (voir la page "Chapieux").

Le fait le plus marquant y est que, au sud-ouest de ce village, la faille des Chapieux se suit sans ambiguité jusqu'au col du Grand Fond.

En effet les pentes du versant septentrional de La Terrasse sont traversées du NE vers le SW par plusieurs vallons dont chacun déterminé par une ligne de dislocation. Celui creusé par le torrent de la Neuva-devant a un tracé qui s'aligne parfaitement à la fois dans le prolongement de la faille passant au village des Chapieux et dans celui de la la Combe de la Neuva. D'autre part la faille qui le parcourt présente les mêmes particularités, savoir un tracé pratiquement rectiligne et un rejet de surrection de sa lèvre nord-occidentale que met en évidence l'affleurement dans cette dernière des terrains les plus anciens (Permo-Trias et Houiller) du soubassement de la nappe valaisane. Ni l'une ni l'autre de ces deux caractéristiques ne témoigne en faveur d'un chevauchement, mais bien plutôt d'une faille coulissante à jeu plutôt extensif.

Du côté sud-oriental de cette cassure majeure la succession du Flysch de Tarentaise qui forme la Pointe de la Terrasse voit sa partie basse sectionnée par une surface de chevauchement des Vararays injectée de cargneules. Elle en sépare une tranche inférieure dont les couches sont à la fois disposées à l'envers et affectées d'un repli antiforme de l'Observatoire déjeté vers le NW (l'interprétation de ce dispositif est a priori énigmatique car il ne s'intègre pas dans le schéma d'ensemble qui suppose l'existence d'une seule grande charnière de renversement du flysch de ce versant).

Du côté nord-occidental de la faille des Chapieux cette dernière est bordée par un ensemble de couches permo-triasiques, disposées en succession normale, qui s'intercale entre elle et le flysch du chaînon du Grand Fond. Comme elles prolongent clairement les couches de même âge de la partie supérieure de la Combe de la Neuva (voir la page "Grand Fond") on peut donc appeler cet ensemble "unité occidentale du Roignais".

Cette succession, qui est clairement de type briançonnais est en outre très comparable à celle de la Pointe de Mya qui, plus au nord, chevauche aussi le flysch de l'unité de Moutiers. De fait elle semble se connecter avec elle à la transversale des Chapieux (au prix d'un effilement dû à son sectionnement par la faille des Chapieux). |

|

|

|

|

|

| Roselend | LOCALITÉS VOISINES | Les Chapieux |

|

|

|

|

|

|

|