Le défilé "des trois tunnels" |

Entre le confluent du ruisseau de Saint-Bruno, qui draine le vallon du couvent, et la puissante falaise de la Molière qui débouche sur l'élargissement des abords du Pont Saint-Bruno la route D.520b suit, presque partout en encorbellement, la rive droite du talweg du Guiers Mort dans la partie à peu près médiane de ses gorges. Ce tracé (qui ne comporte désormais plus que deux tunnels et une galerie couverte) permet d'en analyser la constitution en assez grand détail et de constater qu'elle s'avère être la plus complexe de toute la vallée (voir la coupe d'ensemble à la page "Guiers Mort").

A/ Aperçu d'ensemble

Pour résumer la structure tectonique on peut dire que trois types de dislocations s'y rencontrent et se recoupent les unes les autres :

Carte détaillée du secteur des trois tunnels ; P = parking de sortie amont du tunnel de la Molière (point 6b du schéma). D1 = décrochement de l'Oeillette ; D2 = décrochement du Trou de l'Ane. L'axe de l'anticlinal médian de la Chartreuse est indiqué par une ligne de points. Ø' et Ø2 représentent les deux surfaces de cassure majeures (occidentale et orientale) du chevauchement de la Chartreuse médiane : elles encadrent une lame de terrain étirée correspondant au flanc ouest de l'anticlinal médian) L'astérisque, situé à peu près au centre, désigne la position du détail du chevauchement Ø' visité à la page "route des Chartreux". |

1 - la gorge y traverse l'anticlinal médian presque orthogonalement

et au niveau de son le coeur tithonique (sa charnière est même

visible dans l'abrupt dominant le "pont du Trou

de l'Ane" du côté amont du 2° tunnel) ;

2 - ce pli est rompu, du côté ouest, par le chevauchement

de la Chartreuse médiane (Ø2), qui passe

à l'entrée amont

du 1° tunnel (point 6b) ;

3 - enfin deux décrochements tranchent

ici ces accidents en biais : il s'agit des deux branches entre

lesquelles se partage, à son extrémité occidentale,

le décrochement

de la Roche May.

D1 (= décrochement de l'Oeillette), qui représente

la branche nord du décrochement de Roche May, est

clairement observable à l'entrée

aval du 1° tunnel (pont de la Molière, point 6a)

;

D2 (= décrochement du pont du Trou de l'Ane),

qui représente la branche sud du décrochement de

Roche May, forme

le mur rocheux de l'entrée amont

du 2° tunnel (point 6c).

Cette structure est résumée par le schéma perspectif ci-après :

D1 = décrochement de l'Oeillette ; D2 =décrochement du Trou de l'Ane Pour rendre le schéma plus clair, l'orientation de ces deux failles est indiquée comme orthogonale à l'axe de l'anticlinal médian : en fait elles sont orientées SW-NE tandis que l'axe anticlinal est sensiblement S-N Dans la partie de droite (B) le flanc ouest de l'anticlinal est dessiné en tirets, car il est enlevé par l'érosion le long de la rive droite du Guiers Mort. |

La suite de la présente page donne une description relativement détaillée des observations que permet un parcours de ce tronçon de route depuis l'aval vers l'amont.

B/ Abords du tunnel de la Molière ("premier tunnel" = point 6a du schéma ci-dessus) :

1) L'accès aval (occidental) à ce tunnel se fait par le pont de la Molière, de l'appui aval duquel on distingue bien la structure du lieu. L'existence d'une faille responsable de la ravine que franchit le pont est mise en évidence par l'érosion qui a dégagé la surface de cassure par un étroit couloir quelques mètres au nord de l'ouverture du tunnel (appui amont du pont). L'orientation de cette surface, complétée par la cartographie (voir ci-dessus) montre sans ambiguité qu'il s'agit du prolongement oriental du décrochement de l'Oeillette (voir la page "Pont Saint-Bruno")

Le miroir de faille ainsi dégagé est vertical et splendidement lisse,

garni de cannelures horizontales à intervales de longueur d'onde métrique, toutes caractéristiques dépourvues d'ambiguité quant à son sens de mouvement relatif des deux lèvres. |

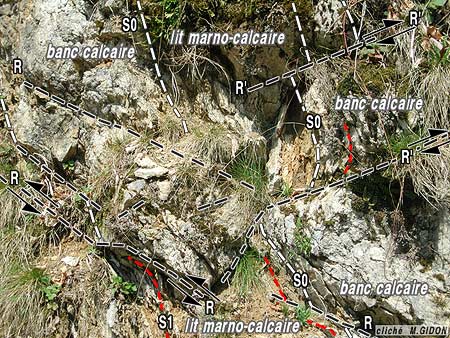

2) En amont du tunnel de la Molière ("premier tunnel" = point 6b du schéma ci dessus) :

L'entaille du talus de la route montre, sur

10 à 20 m, des calcaires du Fontanil inférieurs

(reconnaissables à ce qu'ils sont relativement riches en

passées marneuses, entre les bancs bioclastiques). Ces

couches, à pendage subvertical, appartiennent au flanc

ouest de l'anticlinal médian et reposent sur l'Urgonien

du tunnel par un contact tectonique. C'est pourquoi elles sont

écrasées au point de développer une schistosité

verticale dans leurs lits marneux et hachées de microfailles.

Ces affleurements appartiennent à la zone fracturée,

large ici d'environ 30 m., qui correspond au chevauchement

de la Chartreuse médiane. Au delà les affleurements sont constitués par du Tithonique à fort pendage ouest et appartiennent donc clairement au flanc ouest de l'anticlinal médian.

|

Le chevauchement de la Chartreuse médiane correspond à un couloir de roche broyée entre deux surfaces de cassures majeures Ø', la plus occidentale et Ø2, qui semble être celle présentant le plus fort rejet (elle fait reposer le Tithonique presque directement sur les calcaires du Fontanil) Voir ci-après l'explication des trois croquis A , B, C |

(a) Croquis des affleurements du bord de route (coté montagne) en amont du 1° tunnel (un peu schématisé). |

(b) Analyse plus détaillée du secteur

situé à l'aplomb de l'astérisque B: |

|

|

(c) Schéma interprétatif |

3) Les pentes de rive droite du Guiers au dessus du niveau de la route D.520b .

Le tracé de l'ancienne route des

chartreux est maintenant sectionné par la D.520b, 200 m en amont du Pic de l'Oeillette, et 150 m en aval du tunnel de la Molière : on l'y repère par

une entaille (suspendue quelques mètres au dessus de la chaussée de la D 520 b) dans l'Urgonien inférieur.

Ce qui en subsiste au dessus de la route actuelle permet d'intéressantes observations complémentaires éclairant celles de la route actuelle (voir la page "route des

chartreux").

On

peut rejoindre cette ancienne route par un sentier mal tracé qui part de l'appui aval du pont

de la Molière (il grimpe sur la dalle structurale de la

limite entre Urgonien inférieur et couches à Orbitolines).

Il est plus facile de la rejoindre plus à l'est en empruntant, à l'entrée amont

du tunnel de la Molière, côté torrent, un chemin d'exploitation forestière qui rejoint cette ancienne

route en passant par dessus le tunnel.

C/ En amont du Trou de l'Âne :

1) Le second tunnel s'ouvre, après un intervale métrique de marno-calcaires broyés (Berriasien écrasé vraisemblable) en attaquant un mur de calcaires massifs du Tithonique à la base duquel s'ouvre l'excavation karstique du "Trou de l'Ane". Ils appartiennent toujours au flanc ouest de l'anticlinal médian car ils sont dotés d'un pendage ouest de l'ordre de 45°. Du côté amont le tunnel débouche sur un ravineau très abrupt que la route franchit par un pont assez court et qui est barré à son sommet par un mur de soutènement (bien dégradé) résidu de l'ancienne route des chartreux (point 6c du schéma).

Le mur rocheux presque vertical dans lequel s'ouvre le porche amont de ce tunnel correspond au miroir d'une faille de décrochement (D2 du schéma général) et donne un splendide coupe naturelle où l'on voit la charnière (qui est tranchée presque orthogonalement).

Le rejet coulissant est démontré par la juxtaposition de couches affectées par la charnière de l'anticlinal médian avec celles flanc oriental de ce même pli qui affleurent en lèvre méridionale, en avant du ravin (voir le schéma en début de page).

| Ce décrochement s'avère se prolonger de part et d'autre de la gorge du Guiers : - d'une part vers le SW, en rive gauche du Guiers, à celui de la Cochette (voir la page "Charmant Som nord") ; - d'autre part vers le NE, en traversant le thalweg de Saint-Bruno juste en aval du Pont des Allemands (500 m au nord du Pont Saint-Pierre) pour se raccorder, au niveau de l'Urgonien du flanc oriental du grand anticlinal, au décrochement du col de l'Alpe (voir la page "Grand Som"), plus précisément à sa branche de Roche Cla, (voir la page "Saint-Pierre-de-Chartreuse"). |

Le 3° tunnel est remplacé par une courte galerie couverte qui protège la D 520b d'un passage sujet aux chutes de pierres.

Le 4° tunnel, que traversait la route a été dynamité et remplacé par un passage entaillé en tranchée (limite orientale de la carte schématique ci-dessus). où elle décrit un fort tournant saillant.

2) À l'amont de l'emplacement du 4° tunnel le tracé de la route tourne à angle droit et devient N-S pour s'engager dans le vallon du couvent de la Grande Chartreuse, qu'elle franchit, 400 m en amont, au Pont Saint-Pierre. A la faveur de ce changement de direction, la chaussée coupe alors les couches du Tithonique supérieur parallèlement à leur azimut, et les entaille en les sapant par le bas : cela a déclenché le glissement de certaines strates et la dénudation des strates inférieures, en formant de belles dalles structurales. Il a d'ailleurs fallu stabiliser les strates en surplomb (qui n'ont encore pas glissé mais qui menacent de le faire, en raison de leur forte déclivité), en y plaçant des "épingles" d'acier.

Le contact stratigraphique normal des marno-calcaires à ciment (gris sombre) du Berriasien sur le Tithonique (blanc) a lieu dans le tournant creux situé 200 m en amont mais il y est masqué par des éboulis couverts de broussailles. Les strates berriasiennes dont dégagées alternativement de façon transversale aux bancs et de façon parallèle, ce qui a justifié également, dans ce dernier cas, la pose d'épingles (dont l'efficacité est moindre car les bancs marno-calcaires ont moins de cohésion et s'éboulent par fragments en dépit de ce dispositif).

La route continue son trajet, désormais vers le nord jusqu'au Pont Saint-Pierre, en traversant simplement le contact stratigraphique de la limite entre Jurassique et Crétacé (voir la page "Couvent").

| aperçu d'ensemble sur la Vallée du Guiers Mort . |