Cours aval de la Bourne |

En aval de la Balme de Rencurel, où elle traverse le grand val médian du Vercors, la Bourne entre dans de nouvelles gorges. Celles-ci débutent par un étroit défilé à tracé grossièrement E-W qui sépare, au sud, les Rochers du Bournillon (ouest de Saint-Julien-en-Vercors) de l'extrémité méridionale de la Forêt des Coulmes (Rochers du Ranc), au nord.

Elle y entaille la puissante dalle calcaire du flanc oriental de la vaste voûte de l'anticlinal des Coulmes. Ce faisant elle traverse d'abord les couches du Sénonien (en 1 km de parcours) puis s'encaisse durant 2 kilomètres dans le plus étroit de son défilé, creusé uniquement dans l'épaisseur de la dalle urgonienne.

Le défilé supérieur des gorges aval de la Bourne, vu de l'est (de l'amont), à son débouché aval. À gauche les rochers du Bournillon , en arrière-plan les falaises de la Grande Cournouse. |

La grande longueur de ce défilé est due au faible pendage des couches, mais aussi au fait que le tracé du talweg est ici NE-SW, c'est-à-dire pas très oblique par rapport à l'axe du pli. Les deux falaises encadrant le talweg s'éloignent ensuite progressivement l'une de l'autre à partir du débouché de l'affluent de rive gauche qu'est le court ravin du Bournillon. À partir de là l'entaille du lit du torrent atteint les couches plus tendres de l'Hauterivien, de sorte que l'on en sort progressivement dans une gorge plus ouverte, où les falaises sont séparées de plus en plus largement par les raides pentes des deux versants.

Au niveau du petit lac de retenue de Choranche la Bourne prend un cours E-W et entaille le coeur du pli, qu'elle éventre en affouillant les couches marneuses de l'Hauterivien, jusqu'à atteindre les calcaires du Fontanil. C'est pourquoi la vallée s'ouvre assez largement, en une sorte de cirque, par éloignement des falaises de ses deux rives. En rive droite, au nord du barrage de Choranche, la retombée ouest de l'anticlinal des Coulmes est affectée par la faille du Sellier, qui affecte exactement la zone d'inflexion du raccord avec la partie orientale - à fond pratiquement horizontal - du synclinal de Presles.

Cette faille se manifeste également le long de la route, à l'ouest du village même du Sellier, en surhaussant les calcaires du Fontanil qui servent d'appui au barrage. Mais on ne lui distingue aucun prolongement en rive gauche dans la falaise urgonienne des Rochers du Bournillon (celui indiqué en tireté de la carte en direction de la Petite Cournouse paraît peu plausible car il supposerait qu'elle ait un pendage beaucoup moins penté vers l'est).

Plus en aval la vallée se coude de nouveau pour s'orienter vers le NW, selon l'azimut N120°, comme le font les escarpements urgoniens continus qui la dominent des deux côtés. Ce parallélisme résulte de ce que ces derniers sont à peu près horizontaux, car il correspondent au fond plat du synclinal de Presles. Ils sont toutefois dénivelés par un étroit faisceau de cassures N-S verticales dont la principale (la plus orientale) est la faille de Choranche, qui surhausse sa lèvre occidentale. Son rejet se manifeste aussi en rive sud, en déterminant les abrupts orientaux de la dalle urgonienne qui forme le plateau de la Grande Cournouse.

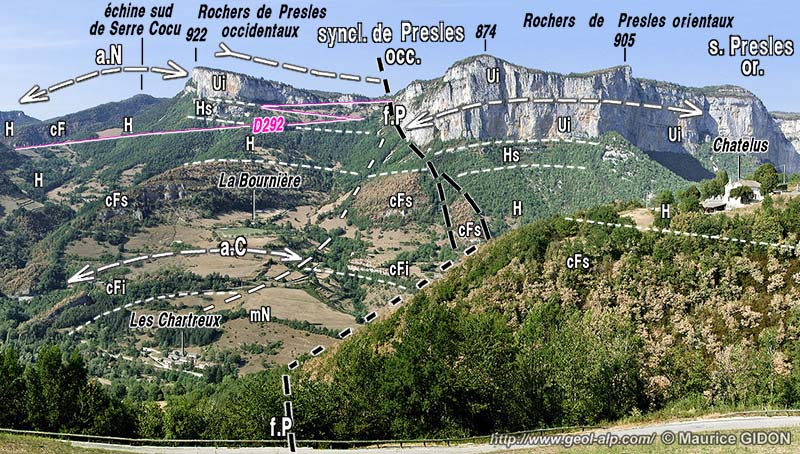

La rive droite de la Bourne au niveau de Choranche, vue du sud, depuis le belvédère de la Petite Cournouse (sommet des falaises de rive gauche). a.N = anticlinal du Nant ; f.P = faille de Presles ; f.C = faille de Choranche ; s.P = synclinal de Presles (flexure orientale) ; a.Co = anticlinal des Coulmes (flanc ouest). suite, vers la gauche, du premier cliché de la présente pagee. |

Peu en aval de Choranche le lit de la rivière atteint les marnes de Narbonne à la faveur du surhaussement de ces couches par une importante cassure presque N-S, donc transverse à la vallée, la faille de Presles. Celle-ci franchit les falaises de rive septentrionale de la Bourne là où y aboutit le sillon synclinal de Presles (voir la page "Coulmes"). Elle y crée un défaut dans la continuité de la barrière urgonienne, lequel est utilisé par le tracé de la route D.292 : celle-ci vient précisément toucher le plan de faille, vertical, au coude d'altitude 800, qui marque l'extrémité de son encorbellement dans la falaise de la lèvre occidentale de la faille

La faille de Presles dénivelle de façon très visible la limite inférieure de l'Urgonien qui est reportée, dans sa lèvre est, en contrebas du promontoire 874 de la falaise des Touches (laquelle n'est autre, d'ailleurs, que son plan de cassure, dénudé et à peine retouché par l'érosion).

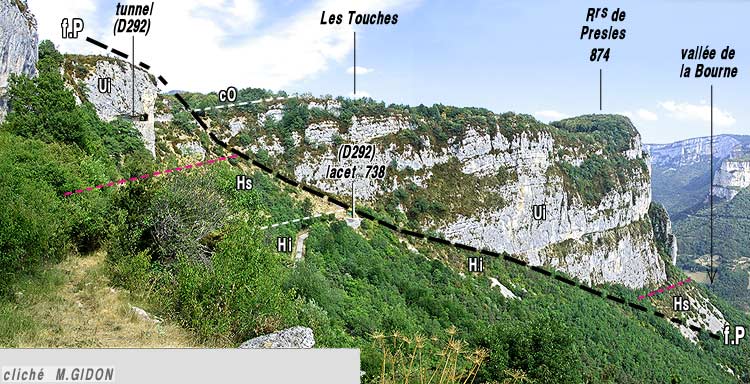

Le rebord méridional du plateau de Presles vu de l'ouest, depuis le lacet occidental de la D292 (pied de la falaise école d'escalade des Rochers occidentaux). f.P = faille de Presles. La falaise correspond au miroir de faille, à peine retouché par l'érosion. Les tirets rouges, repères de la base de l'Urgonien, permettent d'apprécier le rejet vertical de la faille. Hs = marno-calcaires à panopées, d'âge Hauterivien terminal ; c.O = couches à Orbitolines "inférieures", d'âge aptien inférieur). Il est à remarquer que la falaise urgonienne du compartiment gauche (portant les tunnels) n'atteint qu'une hauteur inférieure à 100 mètres, nettement plus faible que celle de la lèvre orientale : cette différence est due au décalage sénestre créé par le jeu anté-Miocène de la faille de Presles (la zone à Urgonien réduit se retrouve sur la lèvre orientale 4 km plus au nord, au village du Faz). |

|

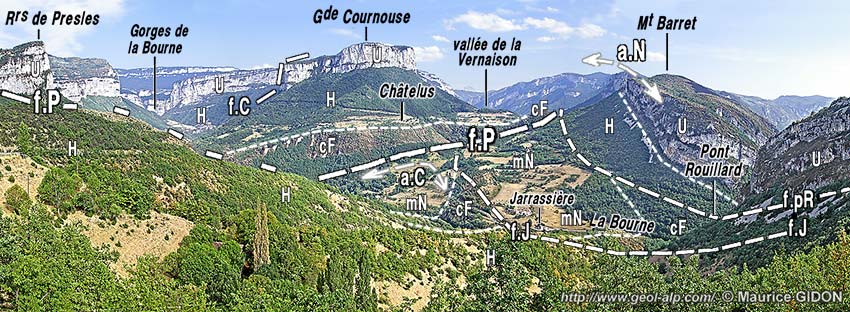

La rive droite de la Bourne en aval de Choranche vue du sud, depuis le col du hameau de Méselier (près de Chatelus). a.N = anticlinal du Nant ; a.C = anticlinal des Chartreux ; f.P = faille de Presles : son tracé oblique (tiretés espacés) est dû à ce que sa traversée par la Bourne lui fait décrit un "V topographique" pointant vers l'est. La partie orientale des rochers de Presles (points 874 et 905) est formée par de l'Urgonien pratiquement horizontal entre les deux flexures (ouest et est) qui délimitent le fond du synclinal de Presles. La portion d'abrupt comprise entre le point 874 et le tracé de la faille de Presles correspond à un rentrant orienté presque N-S : elle représente, à peu de chose près, l'abrupt de faille dégagé par l'érosion : l'inclinaison des couches qui s'y dessine est en partie due au plongement axial du fond du synclinal de Presles (cf. cliché précédent). |

En contrebas de la falaise urgonienne, par contre, les couches décrivent un pli secondaire assez ouvert, l'anticlinal des Chartreux. Sa retombée occidentale est affectée, entre le village des Chartreux et le Pont Rouillard, par plusieurs failles qui sont orientées obliquement par rapport à la faille de Presles (moins N-S) : elles y occasionnent des répétitions un peu capricieuses des couches qui accroissent finalement le bombement anticlinal dans ce secteur.

La principale (et la plus occidentale) des cassures de ce faisceau, la faille du pont Rouillard, est traversée par le lit de la Bourne juste avant que ce dernier s'engage dans le défilé rocheux amont de la cluse de Pont-en-Royans. Elle a un rejet extensif qui abaisse sa lèvre sud-occidentale, de sorte qu'elle met directement en contact l'Urgonien du Mont Barret (flanc ouest de l'anticlinal du Nant) avec les calcaires du Fontanil de l'anticlinal des Chartreux, qui affleurent plus en amont (voir la coupe en fin de page).

La vallée de la Bourne en amont de Pont-en-Royans vue du nord-ouest depuis le col de Toutes Aures f.C = faille de Choranche ; f.P = faille de Presles ; a.C = anticlinal des Chartreux ; f.J = faille de Jarrassière ; f.pR = faille du Pont Rouillard ; a.N = anticlinal du Nant. N.B. : Sous le sommet de la Grande Cournouse (à l'emplacement de la lettre "U") la dalle urgonienne se montre affectée par une perturbation tectonique de ses couches : ce curieux détail est représenté avec un fort agrandissement sur le cliché de la fin de la présente page. |

Au sud du cours de la Bourne, la rive gauche de sa vallée s'ouvre franchement, entre la crête N-S du Mont Barret et l'éperon de la Grande Cournouse, lequel représente l'extrémité occidentale de la carapace urgonienne protectrice qui s'intercale plus à l'est entre la vallée de la Bourne et celle de la Vernaison. Cela correspond au fait que le bombement, globalement anticlinal, qui affecte la lèvre occidentale de la faille de Presles y a été éventré jusqu'à créer une combe grossièrement orientée NNW-SSE qui établit, par le village de Chatelus, une communication entre les deux vallées.

Cette combe suit finalement le tracé de la faille de Presles. Ceci découle sans doute de ce que la surélévation de la lèvre occidentale de cette faille correspond à son jeu ancien, anté-Miocène : de ce fait, lors de l'érosion par aplanissement qui s'est produite d'abord à l'Éocène puis au Quaternaire ancien (comme dans tous les massifs subalpins), la carapace urgonienne y a été plus exposée au décapage. |

même fenêtre Coupe au nord du cours de la Bourne aval (par H. Arnaud) (couleurs comme sur la carte d'ensemble du Vercors) |

On peut remarquer la grande analogie que présente l'aspect

du cirque des gorges de la Bourne en amont de Choranche avec celui

des vallées, plus méridionales, de la basse Vernaison et de Combe Laval. |

Annexe :

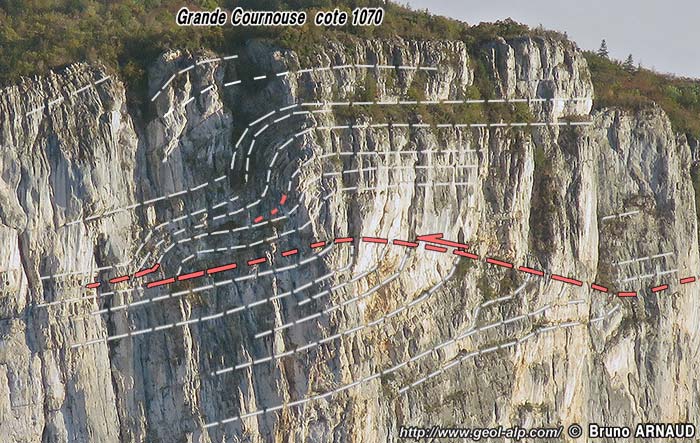

Détail de la disposition des couches urgoniennes dans les falaises nord-occidentales de la Grande Cournouse (voir localisation sur l'avant-dernier cliché de la présente page) (cliché original obligeamment communiqué par M. Bruno ARNAUD). Il s'agit de plis mineurs représentant sans doute les crochons* associés à un petit chevauchement (représenté en tirets rouges). Ces déformations s'accompagnent de variations d'épaisseurs qui sont vraisemblablement dues à un fonctionnement syn-sédimentaire, peut-être à rapprocher de celui de la faille de Sellier (voir plus haut). (cette curieuse structure m'a été signalée par l'auteur du cliché : à ma connaissance elle n'a pas été signalée antérieurement). |

Carte géologique très simplifiée des vallées aval de la Bourne et de la Vernaison

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°", par M. Gidon (1977), publication n° 074.

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Pont-en-Royans | LOCALITÉS VOISINES | Balme de Rencurel |

|

|

|

|

|

|

Bourne aval |

|