les confins occidentaux du massif d'Escreins et des gorges de la Haute Ubaye

Le Pic des Houerts est le point culminant d'un long chaînon qui est le plus occidental du massif d'Escreins ; il recoupe orthogonalement la ligne de partage des eaux entre Durance et Ubaye et, en effet, s'abaisse vers le sud jusqu'à l'Ubaye en passant par le sommet de La Mortice et vers le nord, en direction d'Escreins, en formant la crête du Vallon Laugier.

Il est essentiellement formé par la succession de la nappe du Châtelet, qui se caractérise ici

par l'absence presque totale des marbres en plaquettes. Le versant est de la montagne donne une coupe de cette succession, dont les couches plongent vers l'ouest, et montre, le long de la crête du col des Houerts, les rapport (très complexes) de cette nappe avec celle de la Font Sancte (qui forme, à l'est de ce col, le Pic de Panestrel).

image sensible au survol et au clic

|

Le versant oriental du Pic des Houerts, vu du nord-est, depuis le sommet de la Font-Sancte (cliché original obligeamment communiqué par M. Jean-Pierre Bouillin).

failles transverses au chaînon :f.NC = faille des Neuf Couleurs (voir la page "La Mortice") ; f.HS = faille sud des Houerts ; f.pH = faille du Pic des Houerts.

On a renoncé à représenté le détail des imbrications tectoniques de la nappe du Châtelet dans le secteur de la Pointe d'Escreins (en col des Houerts et collet 2979 de l'extrémité inférieure de l'arête W du Pic d'Escreins.

|

Le Pic des Houerts lui-même est une spectaculaire klippe qui appartient à la nappe de Peyre Haute. En effet il est formé par des calcaires et dolomies du Trias supérieur qui reposent sur un socle de flysch noir, qui est lui même la couverture stratigraphique de la nappe du Châtelet (dans le flanc occidental de laquelle est ouvert le Vallon Laugier).

image sensible au survol et au clic

|

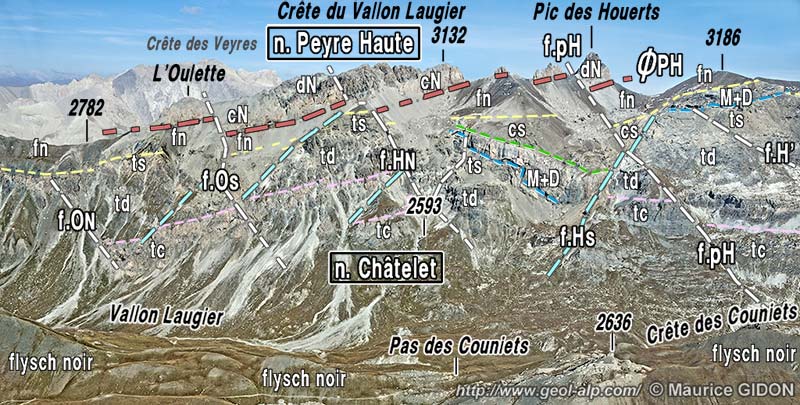

Le versant occidental du Pic des Houerts, vu du SW d'avion.

f.ON = faille nord de l'Oulette ; f.OS = faille sud de l'Oulette ; f.HN = faille nord des Houerts ; f.pH = faille du Pic des Houerts ; f.H' = faille secondaire ; f.HS = faille sud des Houerts.

|

Il ne constitue d'ailleurs que la plus grosse des trois klippes d'un chapelet qui couronne l'extrémité méridionale de la Crête de Vallon Laugier : en fait cette dissociation du matériel de la nappe de Peyre Haute correspond à ses affleurement les plus sud-orientaux, au delà desquels elle disparaît ainsi, "dans le ciel", enlevée par l'érosion.

image sensible au survol et au clic

|

L'extrémité méridionale de la Crête de Vallon Laugier et le Pic des Houerts, vus de l'ouest depuis les pentes septentrionales du Paneyron.

La nappe de Peyre Haute est disséquée en un chapelet de klippes qui sont posées sur le flysch noir de la nappe du Châtelet. Ce découpage par l'érosion a sans doute été guidé par un découpage tectonique par des failles transverses au chaînon , telle f.H' = faille du Pic des Houerts.

dN = dolomies noriennes ; cC = calcaires marbreux basaux, sans doute carniens.

|

Sur le versant ouest de la montagne les ravines égratignent moins profondément la pile de couches mais elles permettent d'analyser d'intéressantes structures liées à l'expansion des fonds océaniques au Jurassique. En effet les affleurements du socle du Pic des Houerts, qui appartiennent la nappe du Châtelet, montrent, comme à la crête de Vallon Laugier, une réduction de la succession post-triasique,

par lacune du Jurassique, qui s'accentue du sud-ouest vers le

nord-est.

image sensible au survol et au clic

|

Le soubassement occidental du Pic des Houerts vu de l'ouest, depuis le passage des Couniets, qu'emprunte le sentier du lac

des Neuf Couleurs (voir plus haut le cliché d'avion dont la perspective déforme moins la partie haute du versant).

ØPH = surface de chevauchement de la

nappe de Peyre Haute sur la nappe du Châtelet (dN = dolomies noriennes ; cC = calcaires carniens).

f.HN = faille nord des Houerts (orientation NE-SW) ; f.pH = faille du Pic des Houerts ; f.HS = faille sud des Houerts.

Les deux premières de ces failles ont eu un jeu post-nappes car elles dénivellent la surface ØPH.

Par contre f.HS est

une faille synsédimentaire majeure qui a fonctionné

du Malm à l'Albien et dont le miroir est tapissé par une brèche synsédimentaire

jurassique (JBr).

Fa et Fb sont des failles synsédimentaires mineures (voir leur analyse détaillée sur le cliché suivant).

|

Aux abords

septentrionaux du lac des Neuf Couleurs, on peut voir que cette disposition stratigraphique est liée au

jeu de failles synsédimentaires conjuguées*, les unes orientées

NE-SW, les autres W-E à NW-SE. Suivant l'emplacement où l'on se trouve par rapport à ces cassures on observe en effet une lacune plus ou moins importante : elle

y débute par un biseautage du Dogger sous une discordance*

du Malm, puis se poursuit par le remplacement de celui-ci par

des brèches, qui sont remaniées à leur tour

à la base des calcschistes crétacés (eux

mêmes peu épais).

image sensible au survol et au clic

|

|

Détail de la partie centrale du cliché

ci-dessus.

On voit bien que les deux failles synsédimentaires

mineures (Fa et Fb) affectent le Dogger mais sont

cachetées* par le Malm : le Dogger manque, enlevé

par une érosion anté-Malm, dans le compartiment

gauche de Fa. Il est partiellement érodé

dans le compartiment intercalaire et il a son épaisseur

normale dans le compartiment droit de Fb (noter le crochon*

induit par cette dernière).

N.B. : la torsion apparente du plan de cassure de Fa n'est

qu'un effet de perspective.

|

Les cassures du secteur du lac des Neuf Couleurs ont fait

l'objet, en 1997, d'une étude détaillée

de M.E. Claudel .

consulter l'aperçu structural général

sur la zone

briançonnaise méridionale

cartes

géologiques au 1/50.000° à consulter : feuille

Aiguille de Chambeyron

Carte géologique simplifiée des montagnes de Vars et d'Escreins

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

N.B. Les localités entre parenthèses appartiennent à une autre section du site et leur page s'ouvrira avec l'en-tête correspondant à cette dernière.

Aller à la page  d'accueil du

site

d'accueil du

site

Dernières retouches apportées à cette page le

16/10/20