Saint-Christophe-sur-Guiers

|

la fermeture septentrionale de la dépression des Échelles

La bourgade de Saint-Christophe-sur-Guiers

est située peu à l'est des Échelles, à proximité de sa bordure nord-orientale de la plaine alluviale du Guiers Vif. Ses villages sont installés

presque au pied d'une falaise pratiquement continue qui ferme de ce côté la dépression alluviale des Échelles, depuis le

Mont Beauvoir jusqu'aux abords septentrionaux de Saint-Laurent-du-Pont. Elle la sépare brutalement de la terminaison méridionale du large val de la vallée de Couz, qui la fait communiquer avec la dépression du Lac du Bourget (et qu'emprunte la N.6 en direction de Chambéry).

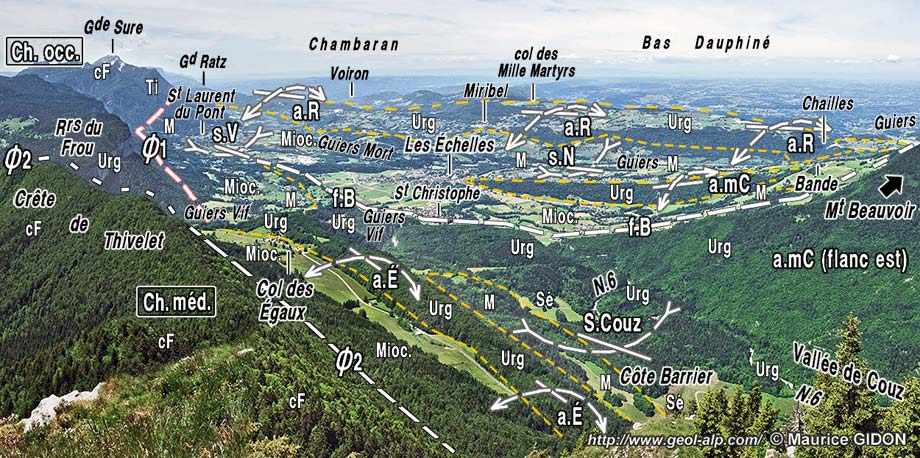

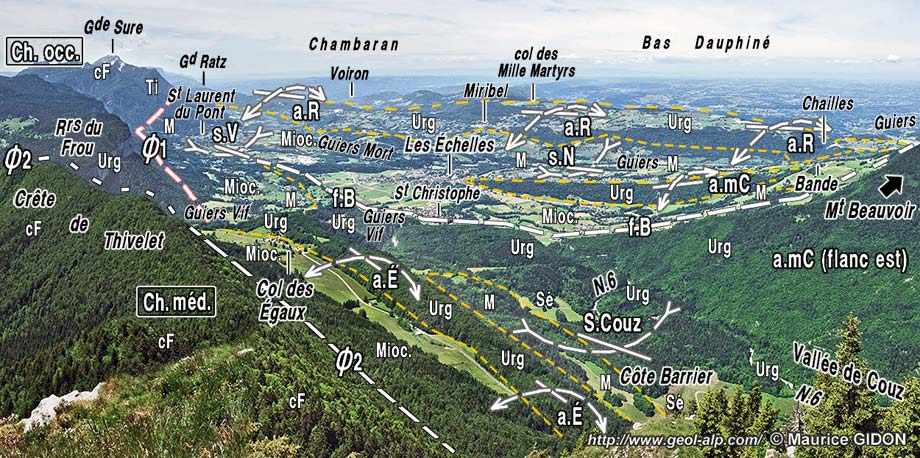

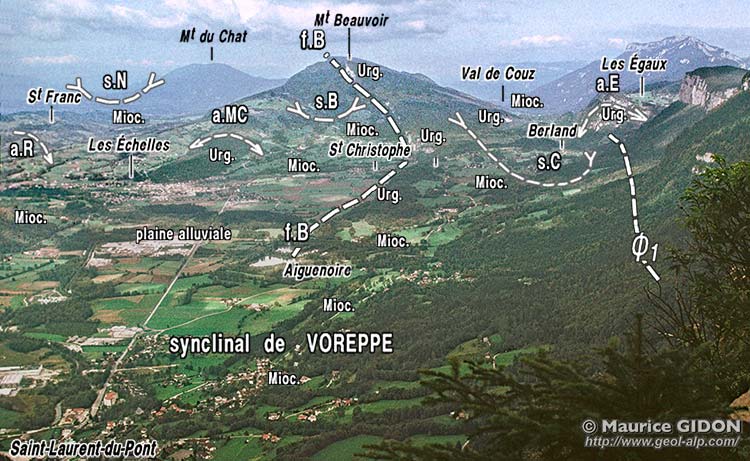

image sensible au survol et au clic

La dépression des Échelles, à la confluence des deux Guiers, vue du NNE, depuis le sommet de la Cime de la Cochette.

a.R = anticlinal du Ratz ; s.N = synclinal de Novalaise ; a.mC = anticlinal

du Mont du Chat ; f.B = faille du Mont Beauvoir ; s.Couz = synclinal de Couz

; a.É = anticlinal des Égaux (extrémité septentrionale de la Chartreuse occidentale) ; Ø1 = chevauchement de la Chartreuse occidentale (= "faille de

Voreppe") ; Ø2 = chevauchement de la Chartreuse médiane.

Les extrémités méridionales des chaînons jurassiens

s'avancent en biais à la rencontre du front de la Chartreuse occidentale, orienté plus N-S qu'eux.

|

Cette falaise prend naissance au

Mont Beauvoir, à l'extrémité méridionale

du chaînon de L'Épine. Elle serait totalement continue si elle est n'était brièvement interrompue par deux entailles : d'une part la gorge sèche des Grottes des Échelles, d'autre la gorge de l'Échaillon (que le Guiers Vif parcourt d'ailleurs selon un tracé sinueux).

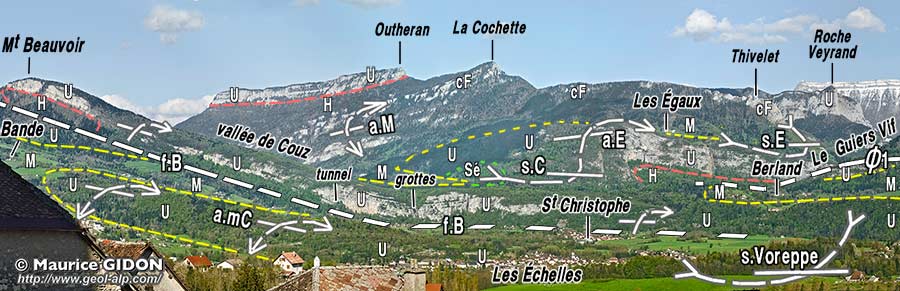

image sensible au survol et au clic

Le front occidental de la Chartreuse septentrionale, vu de l'W-SW, depuis l'église de Miribel.

f.B = faille du Mont Beauvoir ; s.C = synclinal

de Couz - Berland ; a.E = anticlinal des Égaux ; s.E = synclinal des Égaux ; a.M = anticlinal médian de la Chartreuse.

|

Elle a constitué de tous temps une barrière aux communications humaines : l'ancienne route sarde la traversait en biais par un aménagement de la gorge naturelle dite Grotte des Échelles (en raison de ses escarpements en escaliers). L'actuelle route N.6 la perce un peu plus au NW par un tunnel qui s'embranche sur ces gorges à l'entrée amont de leur rétrécissement. La D.520c qui, plus au sud, parcourt la rive gauche du Guiers Vif, gravit également cet abrupt par une rampe en encorbellement pour rejoindre Berland depuis Saint-Christophe.

Les grottes des Échelles sont un splendide exemple de vallée morte dont le creusement implique le passage d'un cours d'eau puissant maintenant disparu. Celui-ci devait descendre la vallée de Couz du nord vers le sud depuis ce village alors qu'elle est seulement drainée de nos jours vers le nord. Il est clair qu'il n'a pu avoir les débits nécessaires que s'il s'agissait de l'émissaire de la langue glaciaire du grand glacier wurmien qui faisait diffluence depuis Chambéry en empruntant cette vallée. La gorge a peut-être commencé à se creuser sous l'action d'un torrent sous-glaciaire puis elle s'est approfondie, après retrait du glacier de la dépression des Échelles, jusqu'à l'époque où l'extrémité de cette langue ne dépassait plus le col de Couz : c'est un stade relativement très récent, que l'on peut rapporter à l'épisode 4 du retrait, où la glace avait libéré aussi les cuvettes des actuels lacs de Chirens et de Charavines, c'est-à-dire à moins de 10.000 ans d'après les datations par l'analyse pollinique (voir la page "Chirens") . |

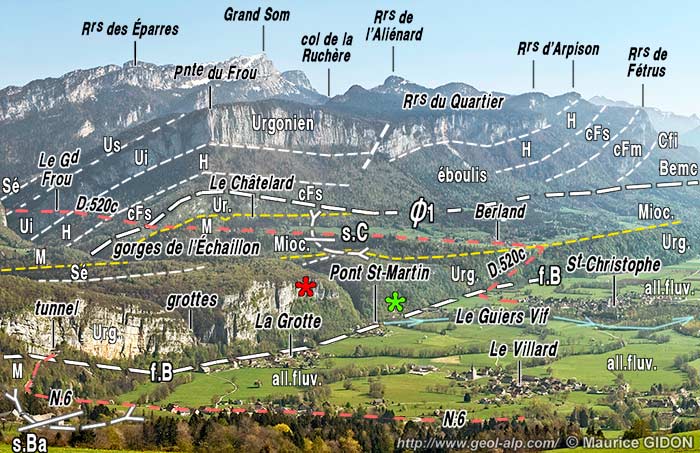

image sensible au survol et au clic

La bordure occidentale du massif de la Chartreuse à la latitude du débouché du Guiers, vue du nord depuis Riondet (pentes du Mont Beauvoir, au dessus de Bande).

Ø1 = chevauchement de la Chartreuse occidentale (extrémité septentrionale de la faille de Voreppe) ;

; s.C = synclinal de Couz - Berland ; f.B = faille du Mont Beauvoir ; s.Ba = synclinal de Bande (partie médiane

du synclinal de Voreppe).

Les deux astérisques localisent les détails examinés plus loin dans la présente page : rouge = les replis de rive nord du Guiers ; vert = la charnière de la carrière de rive sud ; la notation "D.520c" indique la rampe de la route au début de laquelle s'observe une cavité paléo-katstique.

|

Cette falaise est un assez typique escarpement de faille, dû à une cassure extensive qui a soulevé l'Urgonien de sa lèvre orientale jusqu'à lui faire dominer la molasse miocène de sa lèvre occidentale. Cette faille du Mont Beauvoir affecte l'anticlinal du Mont du Chat en coupant son flanc oriental selon un biais aigu, de l'ordre de 20 à 25°, et se connecte vers le nord, au delà de la voûte du pli, aves la faille de chevauchement de l'Épine (voir la page "Mont Grelle"). Vers le sud sa disparition à la latitude d'Aiguenoire ne veut pas dire qu'elle ne se prolonge pas au delà, masquée sous les alluvions quaternaires, en affectant le Miocène du synclinal de Voreppe.

image sensible au survol et au clic

La plaine des Échelles et sa fermeture septentrionale,

vus du sud, depuis l'oratoire de None (à l'aplomb de Saint-Laurent-du-Pont).

a.R = anticlinal du Ratz ; s.N = synclinal de Novalaise ; a.MC = anticlinal

du Mont du Chat ; s.B = synclinal de Bande ; f.B = faille du Mont Beauvoir ; s.C = synclinal de Couz - Berland

; a.E = anticlinal des Égaux ; Ø1 = chevauchement de la Chartreuse occidentale (= "faille de

Voreppe").

On voit bien, aux Échelles même, la terminaison

vers le sud, au sein du synclinal de Voreppe (et par ennoiement sous la plaine alluviale), du "mont"

jurassien que forme l'Urgonien de la voûte de l'anticlinal du Mont du Chat.

|

Le caractère extensif et l'obliquité de cette faille par rapport aux structures de son environnement retiennent l'attention. À cet égard on peut noter que son tracé, franchement oblique au nord du tunnel, se tord vers le sud pour se paralléliser avec l'azimut des plis, notamment celui du synclinal de Couz. En outre cette géométrie est assez similaire à celle de la faille du Mont Tournier qui se tord également dans le sens horaire à la latitude de Saint-Béron. Dans les deux cas cela semble exprimer la torsion azimutale des structures jurassiennes lors du déplacement compressif ultime des massifs subalpins (voir la page "voisinage"). |

Bloc tectonogramme très schématique de la dalle urgonienne au nord de la transversale du Guiers Vif : transformations des plis occidentaux de la Chartreuse à l'occasion de leur raccord avec les plis sud-orientaux du Jura.

La Chartreuse occidentale perd son individualité vers le nord, la faille de Voreppe et l'anticlinal des Égaux s'amortissant dans le synclinal de Couz ; à l'opposé (en compensation?) l'anticlinal du Mont du Chat s'amortit vers le S dans le synclinal de Voreppe. L'anticlinal médian de la Chartreuse s'ennoie vers le nord sous le sillon molassique à l'ouest de Chambéry (pour réapparaître plus au NW).

(voir aussi la coupe en fin de page)

|

La faille du Mont Beauvoir a un pendage sub-vertical et, conformément au relief qu'elle a induit,

rehausse brutalement l'Urgonien de sa lèvre orientale (tunnel des Échelles) par

rapport à la dépression à soubassement molassique

de Saint-Christophe, qui représente la partie médiane de la terminaison septentrionale du synclinal de Voreppe. Mais le fond de celle-ci s'élève vers le nord jusqu'à ne plus guère montrer que son soubassement urgonien. Il dessine là une inflexion à axe plongeant vers le sud que l'on peut appeler le "synclinal de Bande" mais qui ne correspond en fait qu'à un crochon synclinal affectant la lèvre abaissée de la cassure.

La bordure orientale de la dépression des Échelles vue du sud, depuis les abords du village de Saint-Christophe-sur-Guiers.

La double charnière (anticlinal-synclinal) que dessinent les couches au niveau du Mont Beauvoir

et dans les pentes qui en descendent représente vraisemblablement un système de crochons associé

à la faille

du Mont Beauvoir (f.B), faille dont le tracé

s'écarte d'ailleurs assez nettement du pied de la falaise en amont du tunnel routier.

Sous cette perspective on voit que la dalle urgonienne du flanc oriental de

l'anticlinal de l'Épine - Mont du Chat est affectée

au niveau des grottes d'une inflexion

synclinale : celle-ci correspond plus précisément à la flexure occidentale qui limite du côté ouest le fond, plat et presque horizontal à cettte latitude, du synclinal de Couz.

(Voir, plus loin dans cette page, un autre cliché de la

partie droite de cette vue).

|

Au sud-est des grottes des Échelles le rebord de la faille coupe en un long biais le large fond du synclinal de Couz. C'est dans ce secteur que s'ouvrent les abruptes

et étroites gorges de l'Échaillon. Elles montrent que l'Urgonien de son fond est presque horizontal sur environ 1500 m de largeur avant de se redresser brutalement, immédiatement à l'est du village de Gerbaix, pour former le flanc ouest de l'anticlinal des Égaux (voir la page "Egaux").

L'examen de la falaise de rive droite du Guiers,

au débouché des gorges de l'Échaillon, révèle

la présence de complications tectoniques de détail

qui sont intrigantes (mais difficiles d'accès...). Outre

le prolongement vraisemblable de la charnière observable

en rive gauche, on y décèle plusieurs plis dysharmoniques

(c'est-à-dire qui n'affectent qu'une partie de la succession

des strates).

image sensible au survol et au clic

Les plis dysharmoniques de la rive droite du Guiers,

dominant Pont Saint-Martin,

vus du sud-ouest, depuis le hameau de la Croix Saint-Martin (Saint-Christophe-sur-Guiers).

Ces plis affectent les strates de la partie basse des

falaises d'Urgonien inférieur, tandis que la partie haute,

au dessus d'une surface de dysharmonie* sD montre des strates qui sont restées planes.

s0a, s0b, s0c et s0d désignent

des surfaces de strates soulignées pour montrer la différence

de comportement de part et d'autre de sD . Le pli de gauche semble bien prolonger celui de la carrière

de rive droite (cliché ci-dessus). En arrière-plan

les lits plissés ne sont pas visibles car cachés

par les éboulis de pied de falaise.

|

|

L'origine de cette dysharmonie de plissement

peut être recherchée dans deux directions :

1- Il s'agirait de plis de slumping*, dus à un glissement

syn-sédimentaire des couches, après le dépôt

de s0b et avant le dépôt de s0c.

Cette interprétation trouve un appui dans le fait que

sD semble sectionner

les voûtes anticlinales que semblent bien cacheter la stratification non perturbée de s0c. Mais il n'est pas d'autre exemple

connu de telles structures dans l'Urgonien de la Chartreuse et

l'on ne voit pas de raison particulière pour que cela

ne se soit produit qu'ici, justement en bordure de la faille du Mont Beauvoir.

2- Il s'agirait de plis d'entraînement liés à un

mouvement de cisaillement entre couches (demi flèche noire),

comme il s'en produit dans les flancs de tous les plis

de flexion* (glissement relatif des couches de la voûte

vers la charnière).

En dépit de la forme peu déversée des plis

cette hypothèse a l'avantage de

les relier à la déformation qui a donné sa forme actuelle à la faille du Mont Beauvoir : celle-ci apparaît en effet comme une

cassure initialement extensive, basculée par le cisaillement

de la couverture après le Miocène. La désolidarisation

et le glissement relatif vers l'ouest de la tranche supérieure

de l'Urgonien, qui serait responsable de la formation des plis, s'observe d'ailleurs

également, non loin de là, à la charnière

de l'anticlinal des Égaux.

|

Essai de schéma interprétatif de la faille

du Mont Beauvoir

Pour expliquer les particularités de cette cassure on peut envisager une

succession d'étapes de déformation qui sont en

accord avec de nombreux faits connus :

1 - La cassure originelle (f.B) serait une faille extensive

datant du Paléogène*.

a) Son compartiment oriental, soulevé, est écrêté

par l'érosion à l'Oligocène.

b) Puis la sédimentation marine des molasses miocènes

ennoie cette vieille surface topographique (l'épaisseur

des sédiments miocènes est d'ailleurs, à

cet endroit, totalement inconnue).

2 - Lors de la tectonique post-Miocène la compression

horizontale et les cisaillements qu'elle a induits basculent

à la verticale le plan de cassure. En outre ils déterminent,

dans le compartiment surélevé, la formation d'un

petit chevauchement (= sD sur le cliché), qui est occasionné

par le décollement et le glissement relatif vers l'ouest

de la tranche de couche située au dessus du niveau des

"pseudo-couches à Orbitolines" (pc.O

= niveaux s0a à s0b sur le cliché).

3 - L'érosion quaternaire enlève la majeure

partie de la molasse miocène et va jusqu'à ré-exhumer

le miroir de la faille du Mont Beauvoir (en supprimant la partie

frontale de la lame d'Urgonien entraînée par le chevauchement). |

|

| |

On observe

par ailleurs qu'en rive gauche du débouché des gorges de l'Échaillon l'abrupt urgonien qui

tombe sur la plaine alluviale de Saint-Christophe ne correspond

pas à un miroir de faille, contrairement à ce qui

semble pourtant être le cas plus au nord (par exemple à l'entrée sud-ouest

du tunnel des Échelles). Il faut

sans doute en déduire soit que la faille du Mont Beauvoir s'amortit là

en passant à un pli, soit que ce dernier n'est qu'un crochon

de cette faille. Cette dernière hypothèse est plutôt confortée par le fait

que la lèvre orientale de la faille est également affectée par une flexion anticlinale à la latitude du Mont Beauvoir (voir la page "Mont Grelle").

|

L'ecarpement dominant la plaine alluviale de

Saint-Christophe-sur-Guiers, 250 m au sud du débouché des gorges de l'Échaillon (pont Saint-Martin), vu du nord-ouest, depuis le hameau de la Croix Saint-Martin.

Cette carrière, maintenant abandonnée (en 2017), montre que l'abrupt

urgonien du débouché des gorges ne

correspond pas ici à une faille mais à une flexure antiforme*

en genou : on peut se demander s'il s'agit du crochon de la faille du Mont Beauvoir ou, plus probablement d'une flexure correspondant à son amortissement en allant vers le sud.

Une vue rapprochée de la dalle structurale décapée

dans la moitié gauche du cliché montrerait une grande

abondance de stries de friction subverticales (perpendiculaires

à l'axe du pli) : il est évident qu'elles n'affectent pas un miroir de faille mais sont dues au glissement

couche sur couche qui se produit communément dans des

roches ayant ce type de litage.

On note que le pli ne manifeste aucune tendance au renversement

de son flanc court, dont le pendage s'atténue au contraire

tout-à-fait en bas de l'affleurement. Cette observation rend très difficile une

interprétation qui voudrait que ce pli ait été

induit par l'amortissement, au niveau de l'Urgonien, d'une faille

inverse affectant les niveaux plus profonds (c'est-à-dire

conformément au schéma dit du "pli de progression")

|

|

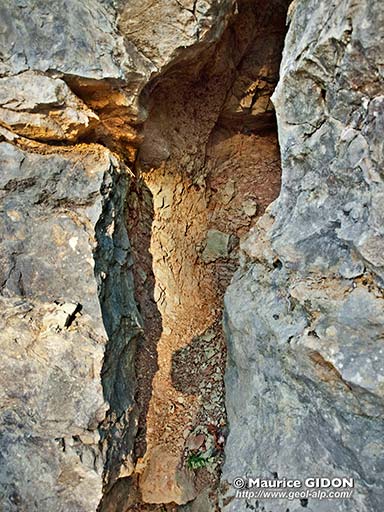

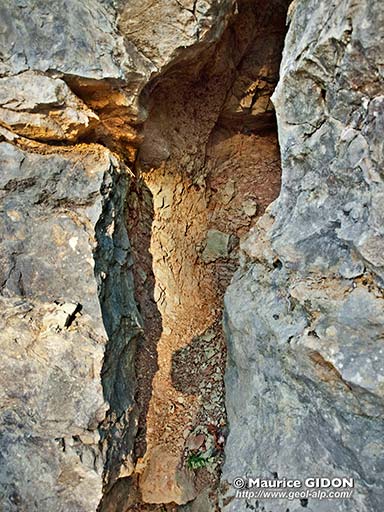

À l'est de Saint-Christophe l'entaille, récemment rafraichie, de la D.520c a mis à nu un détail intéressant, dans le tournant avec lequel débute la montée à flanc de l'escarpement montant à Berland.

Il s'agit d'une cavité verticale, large de quelques décimètres, ouverte dans les bancs de l'Urgonien. Elle est encore remplie par des argiles brun-rouge qui ont le faciès des remplissages des poches karstiques éocènes. Il s'agit donc d'un ancien conduit, colmaté par de tels dépôts. |

|

légende

des couleurs et des figurés légende

des couleurs et des figurés

Coupe le long du Guiers Vif, à la latitude des

Échelles

sV = synclinal de Voreppe ; a.L = anticlinal de Lépine - Mont du Chat ; f.B = faille du Mont Beauvoir ; sC = synclinal de Couz ; fV = faille de Voreppe (= Ø1 sur les clichés) ; aEg = anticlinal des Égaux

(= anticlinal de la Chartreuse occidentale) ; aC = anticlinal

du Couvent (= anticlinal de la Chartreuse médiane).

|

carte géologique au 1/50.000° à consulter

: feuille Montmélian

Carte géologique simplifiée (fond topographique d'après la carte IGN au 1/100.000°)

N.B. Les localités entre parenthèses appartiennent à une autre section du site et leur page s'ouvrira avec l'en-tête correspondant à cette dernière.

Aller à la page  d'accueil du site

d'accueil du site

Dernières retouches apportées à cette page le

15/06/24