Rochers de la Balme |

Les Rochers de la Balme représentent la partie la plus septentrionale de la longue barrière de falaises urgoniennes qui court du Grand Veymont à la Grande Moucherolle. Ce crêt urgonien, qui borde du côté ouest la dépression de la Gresse, s'infléchit là en sens horaire, pour s'y prolonger vers l'est jusqu'à former l'éperon rocheux des Deux Soeurs : il délimite ainsi, au nord-ouest de Saint-Andéol, un cirque qui ferme cette dépression du côté septentrional.

Outre le changement progressif de l'inclinaison et de la direction de ses couches pour décrire la demi-coupole qu'elles décrivent à la Grande Moucherolle le trait essentiel de sa tectonique est la présence de deux cassures qui accidentent de façon bien visible la ligne de falaises urgoniennes. Ce sont la faille de Carrette, au sud et la faille de la Balme au nord.

La faille de Carette décale la falaise au Pas Ernadant en y occasionnant un abrupt vertical qui est accompagné d'un rejet vertical d'abaissement de sa lèvre septentrionale ... Mais surtout son tracé se suit très clairement vers le NW (en passant par la cabane de Carrette), à travers les dalles du plateau urgonien du versant occidental du Grand Veymont par un alignement de ressauts rocheux et de sillons (selon une direction N135) jusqu'à aboutir aux abords de Saint-Martin -en-Vercors. Or à cet endroit il est clair qu'elle tranche avec un rejet sénestre le flanc oriental du synclinal "médian" de la haute Vernaison.

La faille de La Balme passe peu au sud du Pas de La Balme mais ne détermine pas ce dernier qui est un important passage dans la ligne de falaise et a été à ce titre un haut lieu de la résistance lors de la guerre de 1939-45. Ce passage combine deux traits de relief qui affectent les couches de l'Urgonien de son versant oriental, déjà limitées par l'érosion aux seules de sa partie basse.

Il s'agit en premier lieu d'une vire courant vers le sud qui aboutit à un fort abri sous roche (la "balme" à laquelle il doit son nom) : elle correspond à un niveau repère décamétrique riche en lits marneux qui a livré des fossiles (ammonites notamment) qui le datent de la limite entre Barrémien supérieur et inférieur.

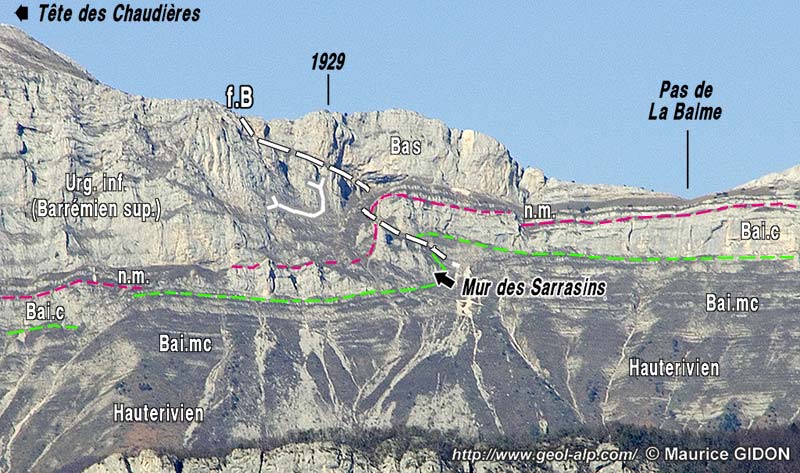

Le versant oriental du Pas de La Balme, vu du SE depuis la montagne de la Pale, au nord de Gresse. f.B = faille de la Balme |

En second lieu le passage emprunte en contrebas de la balme un couloir où le sentier décrit des lacets en bordure sud d'une lame rocheuse très oblique à la ligne de crête qui est désignée du nom de "Mur des Sarrasins" : en dépit d'une légende traditionnelle locale il ne s'agit aucunement d'une construction humaine remontant à l'antiquité. Les traces de couches qui y sont observables indiquent qu'il s'agit du résultat de la torsion des couches calcaires du sommet de Barrémien inférieur par un enchaînement en "S" d'un couple de charnières (anticlinale et synclinale) dessinant un pli "en genou"* déversé vers le SW.

Cette structure se complète en outre par une cassure chevauchante qui s'embranche vers le haut à l'extrémité sud de la Balme et qui redouble la barre calcaire de la partie basse du Barrémien supérieur. Il semble qu'elle prenne naissance en rompant également (mais avec un bien moindre rejet) la charnière anticlinale du pli du Mur des Sarrasins.

La faille de la Balme, vue du nord depuis lesommet du "mur des Sarrazins" à l'extrémité méridionale de la vire du Pas de la Balme. Le compartiment supérieur s'est déplacé vers l'arrière droit (selon une direction presque perpendiculaire à la falaise au dessus). |

Ce dispositif est en définitive interprétable comme le résultat de la rupture du flanc supérieur d'un pli simplement déjeté (dont la formation elle-même a sans doute été initiée par le blocage local d'un mouvement de cisaillement à vergence SE affectant la pile de couches).

La faille de la Balme franchit la crête à la brèche située au sud du sommet coté 1929 mais au delà, sur le revers ouest de la crête sa trace n'est pas déterminée avec certitude. Il semble qu'elle traverse le versant en direction du NW jusqu'à aller rencontrer celle de la faille presque N-S du Clot de la Balme (voir la page "Corrençon"). Il est même plausible, compte tenu de ses caractéristiques similaires, qu'elle y rejoigne le chevauchement de Combeauvieux et qu'elle représente ainsi l'ultime prolongement vers le sud du système de dislocations associé à la fermeture du Val de Lans.

L'examen de l'azimut axial des crochons (N150) et de la direction

des stries portées par les miroirs de faille (N60) amène

à conclure que le chevauchement avait une vergence W-SW.

C'est là une caractéristique très originale

que l'on ne trouve guère dans les accidents plus septentrionaux

(à vergence W à W-NW), sauf précisément dans le chevauchement de Combeauvieux (mais ce caractère apparaît par

contre, plus au sud, dans les structures du Beaumont et du Dévoluy). |

Carte géologique très simplifiée du rebord oriental du Vercors au nord de Gresse

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M.Gidon (1977), publication n° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| La Chapelle | LOCALITÉS VOISINES | (Saint-Andéol , La Pale) |

|

|

|

|

|

|

Rochers de la Balme |

|