| Tignes-le-Lac (station de ski) |

Le large vallon dans la partie haute duquel est logé le lac de Tignes débouche dans la vallée de l'Isère au niveau du lac de retenue du Chevril. Dans sa partie aval son talweg suit grossièrement la limite méridionale des affleurements de la semelle siliceuse briançonnaise (principalement quartzites), qui plonge, par un enroulement anticlinal déversé vers l'est, sous les calcaires et dolomies triasiques qui les recouvrent (toutes ces roches sont par ailleurs organisées en lames imbriquées, ce qui résulte de chevauchements antérieurs à ce plissement).

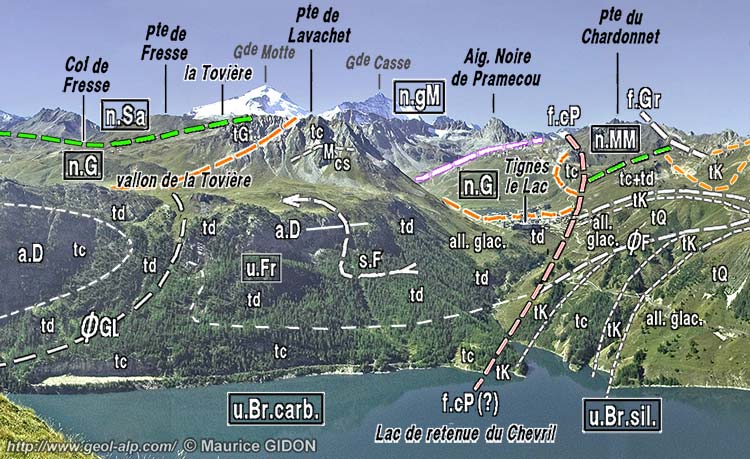

Le versant ouest de la retenue du Chevril vu de l'est, depuis les pentes de la montagne de la Grande Sassière (abords occidentaux des chalets du Chargeur, à l'ouest du Saut). u.Br.carb. = unités imbriquées de matériel briançonnais carbonaté (calcaires et dolomies) : u.L = unité du Lavachet ; u.Fr = unité du Franchet ; a.D = anticlinal de la Daille ; s.F = synclinal du Franchet ; ØGl = chevauchement du Glaçon. u.Br.sil. = unités imbriquées de matériel briançonnais siliceux, prolongeant celles de rive droite : ØF = chevauchement du Franchet ; ØC = chevauchement du Villaret. n.gM = nappe de la Grande Motte ; n.G = nappe des gypses ; n.Sa = nappe de schistes lustrés de La Sana ; n.MM = nappe de schistes lustrés de Méan Martin. f.G = faille du lac du Grattaleu ; f.cP = faille du Col du Palet. (voir aussi le cliché à la page "Tignes-le-Lac") |

Le lac de Tignes lui-même est retenu derrière le verrou rocheux du Lavachet dont les calcaires et dolomies triasiques briançonnaises percent sous un large épandage d'alluvions glaciaires tapissant les pentes. Sa cuvette a été creusée par la langue glaciaire qui descendait du sommet de la Grande Motte et a laissé ses dépôts morainiques haut sur les pentes latérales.

Ce surcreusement a en outre été grandement favorisé par le fait que le glacier a rencontré là une grosse masse de roches particulièrement tendres, puisque essentiellement formée de gypses et de cargneules. Cet amas gypseux a été préservée en rive droite de sa vallée, où il forme la montagne de la Tovière. Il se raccorde vers le sud, par le col de Fresse, à la bande gypseuse que suit le haut vallon de la Leisse (voir la page "Leisse"), ainsi qu' à celle des cargneules du versant oriental de la crête nord de la Sana (alpages de la Tovière, du Grand Pré, du Santon et des Pissets). Elle représente en définitive le diverticule le plus septentrional des affleurements de la nappe des gypses et y affleure en jouant le rôle de coussin basal par rapport aux unités de schistes lustrés (voir la page "tectonique de la Vanoise).

Ici, à l'est du lac, les témoins de ces schistes lustrés ont été en majeure partie enlevées par l'érosion ; seul un lambeau en a été conservé au sommet de la Tovière, formant une klippe* minuscule qui couronne les gypses. Elle représente donc l'extrémité septentrionale, fragmentée par l'érosion, de la grande klippe qui forme les crêtes de la Sana et de la Pointe du Grand Pré.

Les pentes orientales du vallon du Lac de Tignes, vues de l'ouest depuis le sentier du col du Palet (environs du point coté 2233). En arrière-plan, au col de la Leisse (masqué au pied de la Crête du Grand Pré), la nappe des gypses se poursuit vers la droite en s'insinuant localement entre la nappe des schistes lustrés et celle de la Grande Motte (n.gM), qu'elle est réputée recouvrir d'une façon plus générale ... (voir les pages "Grande Motte" et "Leisse"). |

Sur l'autre versant (nord-occidental) du vallon du lac, des schistes lustrés affleurent aussi (d'ailleurs plus largement), à la Pointe et aux lacs du Chardonnet. Mais cette autre klippe a une situation tectonique plus compliquée car elle est coincée entre des failles qui l'encastrent au sein des unités briançonnaises (voir la page "col du Palet"). Il se peut, cependant, que les cargneules qui la bordent du côté nord, sur le versant sud de l'Aiguille Percée, appartiennent aussi à la nappe des gypses et en représentent l'ultime extrémité septentrionale .

Si l'on considère les rapports du matériel de la "nappe des gypses" à l'emplacement du lac de Tignes avec les autres unités tectoniques on constate qu'il y repose directement sur des unités briançonnaises, sans intercalations de témoins de la nappe de la Grande Motte. Or c'est le contraire de ce qui se passe au sud du lac, dans le vallon de la Leisse, où elle recouvre la marge orientale de cette dernière.

Les pentes occidentales du vallon du Lac de Tignes vues de l'est, depuis la Pointe du Lavachet. La nappe des gypses s'appuie à gauche (= du côté sud) contre le matériel de la nappe de la Grande Motte. Ce dernier ne semble pas s'enfoncer sous elle, mais plutôt avancer en chevauchement sur elle (ØgM). Les gypses affleurent en buttes coiffant les cargneules, qui prédominent dans le versant ; f.cP = faille du col du Palet (cassure postérieure au charriage des schistes lustrés) et qui se prolonge au revers occidental du col (voir la page "Col du Palet"). |

Ici, au contraire, c'est-à-dire à la limite septentrionale des affleurement de la nappe de la Grande Motte on voit que ses couches surplombent le matériel de la nappe des gypses, tant à la Petite Balme qu'à la Grande Balme, et qu'elles reposent franchement sur elle en chevauchement sur les deux versants de la crête de Pramecou (voir la page "Pramecou"). Quoi qu'il en soit cette surface correspond à la limite septentrionale d'extension des affleurements de la nappe de la Grande Motte (il est d'ailleurs remarquable qu'elle ne se trouve que peu en retrait par rapport à celle de la nappe des gypses, ce qui suggère une liaison entre leurs deux extensions).

Cet abaissement du matériel de la nappe des Gypses sous le front septentrional de la nappe de la Grande Motte n'est pas sans poser quelques questions. En effet il s'accorde difficilement avec l'hypothèse souvent admise selon laquelle cette nappe aurait une origine plus interne que celle de la Grande Motte : en effet, pour expliquer cette disposition, il faut admettre l'intervention tardive, ici, d'un chevauchement vers le nord du front septentrional de la nappe de la Grande Motte, pour le faire passer par dessus la partie septentrionale de la nappe des Gypses (qui avait débordé ce front). C'est le crochon induit par ce mouvement que représenterait la charnière anticlinale de la Petite Balme, effectivement déversée vers le nord (voir la page "Grande Motte"). Une autre façon de résoudre cette difficulté est de considérer que le matériel constitutif de la nappe des gypses ne provient pas d'un domaine plus interne que celui de la Grande Motte mais de son propre soubassement : c'est en effet ce que suggèrent, en Maurienne, les dispositions observables aux alentours de Termignon (voir la page "Chasseforêt"). Dès lors le recouvrement, à la marge orientale de cette nappe, de ses couches les plus récentes par le matériel gypsifère peut résulter simplement de la remontée précoce de ce dernier par des accidents locaux de cette marge. C'est ensuite son entraînement à la base des nappes de schistes lustrés lors de leur avancée, qui l'aurait ramené "sur le dos" du matériel plus récent de série de la Grande Motte. Cela revient à envisager l'intervention d'une étape initiale de remontée diapirique, affectant le matériel évaporitique de la succession basale des couches du domaine sédimentaire de la Grande Motte. Elle est de fait assez plausible et il est même logique que celle-ci se soit localisée en marge orientale de ce domaine puisque, du côté opposé, ses couches devaient s'appuyer en onlap sur le revers oriental de l'actuel bombement de socle de Chasseforêt. Le matériel évaporitique devait donc avoir la configuration d'un prisme s’épaississant vers l'est, propice à une tectonique ascensionnelle localisée aux approches de sa limite orientale (c'est-à-dire sans doute du domaine des actuelles unités briançonnaises de Val d'Isère). (voir le paragraphe qui est consacré à cette question, à la page "tectonique de la Vanoise"). |

Carte géologique simplifiée des abords de Tignes

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() plus au nord ;

plus au nord ;

![]() plus à l'ouest < cartes voisines >

plus à l'ouest < cartes voisines > ![]() plus à l'est

plus à l'est

![]() plus au sud

plus au sud

Autre découpage de la même carte, par coupures moins agrandies et couvrant des secteurs plus larges

|

|

|

|

| Col du Palet |

|

|

|

|

|

|

|

|

Tignes-le-lac |

|