Pied Moutet |

Le sommet de Pied Moutet est le point culminant, immédiatement à l'ouest de la station des Deux-Alpes, de l'extrémité occidentale du chaînon de la Meije. Il s'intercale entre les deux vallées confluentes du Vénéon, au sud, et de la Romanche, au nord. Il se dresse dans l'axe de la plaine de Bourg-d'Oisans qu'il ferme du côté méridional, de sorte qu'on le voit en toile de fond lorsqu'on parcourt celle vallée en la remontant depuis l'aval.

Du point de vue géologique il est clair que cette montagne constitue le prolongement méridional de la partie occidentale du massif des Grandes Rousses (secteur de l'Alpe-d'Huez), notamment car on voit s'y poursuivre, en continuité depuis la rive nord de la Romanche, la bande houillère de l'accident de l'Herpie. Par contre le socle cristallin plus oriental, correspondant aux crêtes sommitales des Grandes Rousses, n'arme plus ici aucun relief saillant. Il reste au contraire masqué sous sa couverture sédimentaire de la bordure occidentale de la dépression des Deux-Alpes, qui forme la crête du Fioc, au sud du village de Bons.

L'entaille de la Romanche met en évidence deux cassures transversales, NE-SW, qui impliquent les couches triasiques ; mais elles ne décalent apparemment pas la bande de l'Herpie et ne sont pas suivies par le cours de la rivière, dont les sinuosités les recoupent même presque orthogonalement : il est donc peu probable qu'elles aient joué un rôle significatif pour déterminer l'emplacement de la gorge de cette rivière. |

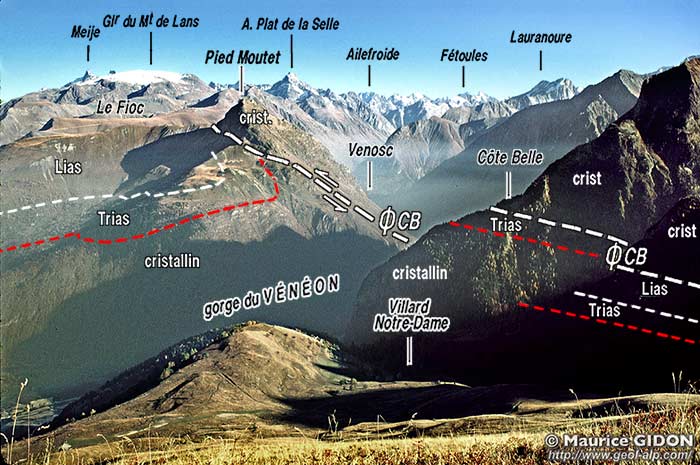

Du côté septentrional, en contrebas de l'abrupt sommital, les pentes s'abaissent dans l'ensemble assez doucement vers la Romanche en montrant dans leurs ravines boisées des affleurements de dolomies triasiques et même de calcaires du Lias inférieur. Elles correspondent donc à la surface de la pénéplaine anté-triasique mal dégarnie de sa couverture sédimentaire, qui se relève vers le sud au delà d'un ensellement qui se situe grossièremement à l'emplacement du cours de la Romanche. Ce relèvement progressif fait place, au pied de la falaise sommitale, à un brutal surhaussement des amphibolites du socle cristallin : elles y sont portées en saillie par une faille inverse qui s'avère être la terminaison orientale du chevauchement de Côte Belle (voir la page "Villard Notre-Dame").

Ces pentes sont limitées du côté oriental par une ligne d'escarpements N-S formés par le socle cristallin qui est sans doute surélevé par une cassure (mais on ne voit guère celle-ci se manifester au nord de la gorge de la Romanche) ; dans les pentes supérieures, au sud des Traverses le pied de cet excarpement montre la juxtaposition du Lias supérieur de la crête du Fioc au houiller de bande de l'Herpie par un contact qui semble stratigraphique car il est jalonné de dolomies triasiques.

Du côté méridional la montagne de Pied Moutet est brutalement tranchée par le Vénéon et domine le lit de cette rivière, en aval de Venosc, par de hauts abrupts ravinés qui font face à la profonde entaille que pratique au contraire, sur sa rive gauche le vallon du Lauvitel.

Plus en aval la vallée du Vénéon devient presque S-N et traverse, à peu près 1 km en amont de la centrale électrique du Pont Escoffier, le chevauchement de Côte Belle ; elle le fait presque perpendiculairement à l'orientation de sa surface de cassure car celle-ci est presque E-W.

Le jeu de cette cassure, qui a fait remonter, en rive droite, l'éperon du sommet de Pied Moutet, du sud vers le nord, surhausse aussi, en rive gauche du Vénéon, la partie du bloc cristallin qui constitue le massif du Rochail (voir la page "Villard Notre-Dame").

La vallée aval du Véneon vue de la Croix du Carrelet (au desssus de Villard Notre-Dame). ØCB = chevauchement de Côte Belle. |

Le chevauchement de Côte Belle - Pied Moutet, qui coupe transversalement le bloc N-S des Grandes Rousses, appartient à une famille de cassures à vergence* nord que l'on retrouve aussi bien dans le bloc du Taillefer que dans celui d'En-Paris et dont le jeu principal est vraisemblablement anté-Nummulitique (consulter à ce propos l'aperçu général sur le massif des Écrins). |

En définitive cette grande faille inverse, qui tranche là transversalement le bloc des Grandes-Rousses, en marque, du point de vue structural, la limite méridionale ; en effet au delà on ne parvient plus à prolonger vers le sud les bandes N-S successives typiques de la structure du socle cristallin de ce massif.

Au nord de l'épaulement du Sappey (et dans le lit du Vénéon en aval du hameau de Pont Escoffier) la vallée est entaillée dans le flanc oriental du pluton* granitique du Rochail, de sorte que sa rive gauche ne montre que du granite, tandis que, sur sa rive droite le granite ne monte pas jusqu'au sommet de l'épaulement. Ce dernier, formé de gneiss amphiboliques de la voûte du pluton, correspond en outre à la surface de la pénéplaine anté-triasique.

Dans cet ultime trajet le cours aval de la vallée du Vénéon montre un net profil "glaciaire" en U, avec un fond alluvial assez large bordé de raides abrupts. Elle sort assez brutalement de ce parcours encaissé lorsqu'elle rejoint la plaine de Bourg-d'Oisans, là où le Vénéon se jette dans la Romanche.

cartes géologiques à

1/50.000° (*) à consulter : feuilles La Mure et

Saint-Christophe

|

|

|

|

| Rochail |

|

|

|

|

|

|

|

|

Pied Moutet |

|