l'entaille du vallon des sources de la Malsanne

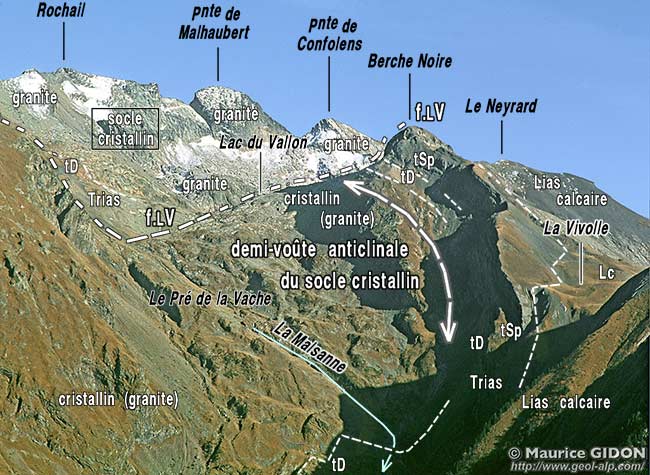

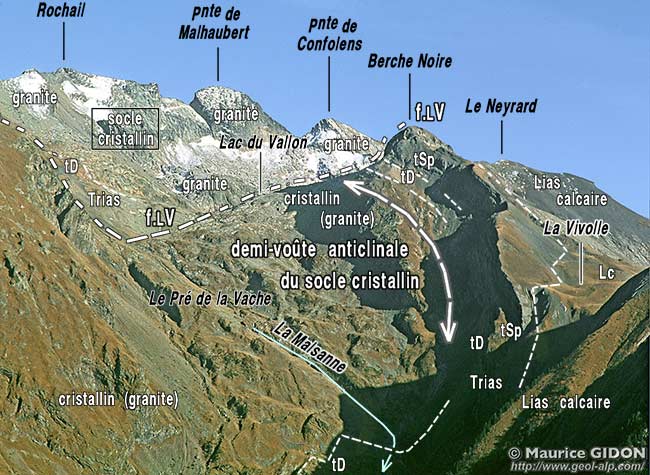

La montagne du Rochail est formée par

trois sommets alignés NS, à peu près selon la voûte d'un pluton* granitique hercynien (il s'agit d'un granite alumino-sodique à muscovite). Ce granite avait déjà été mis à jour lors de la pénéplanation fini-hercynienne car les couches triasiques reposent, aux alentours de ces sommets, directement sur le granite. Ce contact est en outre horizontal à la latitude de leur crête (comme on le voit sur l'arête sud de la Pointe de Confolant) mais il s'incline progressivement vers le nord dès le col du Rochail pour s'abaisser jusqu'au niveau de la Romanche à la latitude de Villard Notre-Dame. Le versant ouest de la montagne, qui tombe sur la vallée de la Malsanne voit d'autre part la surface de la pénéplaine anté-triasique décrire une demi-voûte anticlinale qui fait disparaître ce massif granitique sous sa couverture sédimentaire.

Ce n'est que bien plus au nord, seulement à partir de Villard Notre-Dame, que l'entaille de la Romanche permet de voir que le granite fait intrusion dans une couverture métamorphique amphibolique ; vers le sud on le voit, dès la Brèche du Perrier, se faire recouvrir du côté SE par les gneiss du Lauvitel.

image sensible au survol et au clic

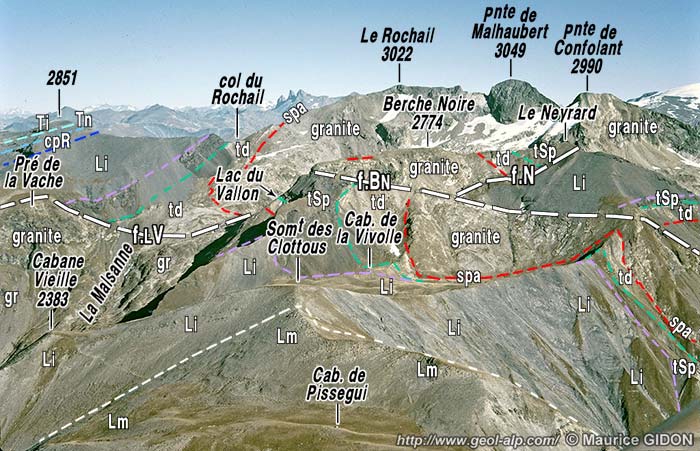

Le massif du Rochail et les alpages des Clottous (en premier

plan), vus d'avion de l'ouest.

f.LV = faille du Lac

du Vallon ; f.BN = faille de la Berche Noire ; f.N = faille du Neyrard.

Cette vue est très mal orientée pour

une analyse structurale, car le regard y est perpendiculaire aux

directions des plis et des failles.

En particulier la dépression (hémigraben) du lac

du Vallon est masquée car elle s'allonge, entre la crête du Neyrard - Berche Noire et celle du Rochail

: on n'en voit que le débouché septentrional.

Le lambeau liasique du versant ouest du Neyrard est coincé entre une faille

normale (f.N = faille du Neyrard, satellite ouest de la

faille du Lac du Vallon et la faille de la Berche Noire,

moins pentée et qui la recoupe vers le bas.

La limite cristallin - sédimentaire est bien soulignée

par le contraste de teintes, mais les spilites triasiques, bien que plus

verts, se confondent aisément avec le Lias calcaire.

Li = Lias inférieur : Hettangien - Sinémurien ; Lm = Lias moyen calcaire : Lotharingien - Carixien.

|

Le Lac du Vallon, où la Malsanne prend sa source, occupe une dépression suspendue du versant occidental de la montagne du Rochail, aux abords de la limite socle - couverture. En aval du lac on voit encore affleurer

assez largement la surface du socle cristallin car elle

y a été dénudée, presque en dalles structurales, par l'érosion du cours supérieur

de la Malsanne.

image sensible au survol et au clic

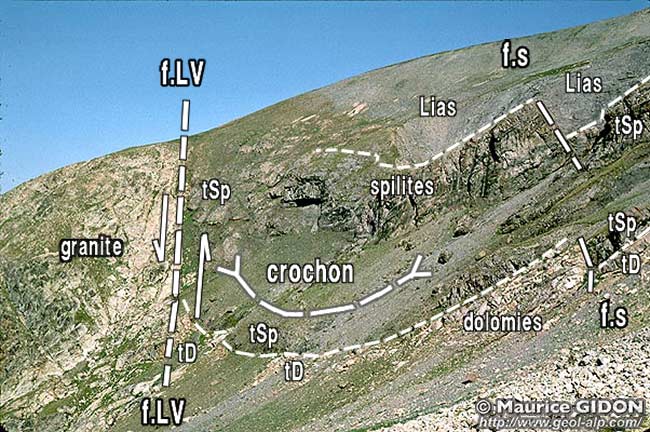

Les ravins des sources de la Malsanne (versant occidental

du Rochail) vus du nord-ouest, depuis Plan Col (l'ouest est à droite

et le sommet des Clottous est hors du champ du cliché)

f.LV = faille du Lac du Vallon

voir en fin de page la coupe

naturelle du bord nord des prairies de la Vivolle.

|

L'origine du Lac du Vallon est clairement structurale

car il se loge précisément au plus creux du fond

d'un hémigraben de second ordre qui accidente la dalle

du flanc est de l'hémigraben majeur du col d'Ornon. Ce

fossé tectonique est délimité du côté

ouest par une faille extensive, la faille du Lac du Vallon,

que les déformations compressives ont tordu et dans ses parties les plus hautes (voir à ce sujet la page "Grand Renaud ouest").

image sensible au survol et au clic

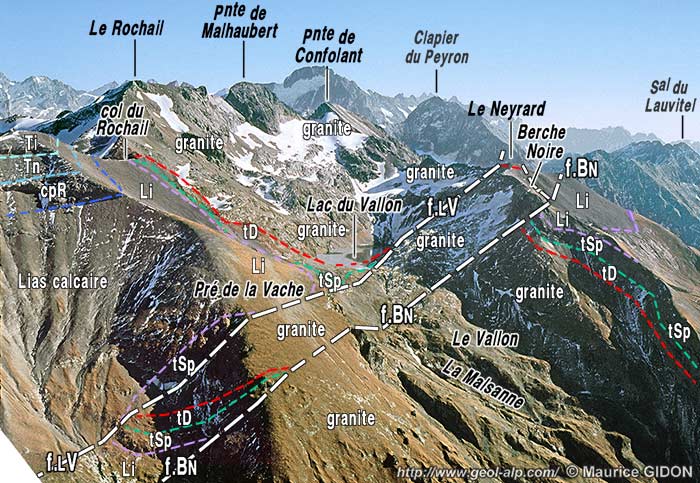

Le Rochail et le Lac du Vallon vus d'avion, du nord vers le sud.

Cette vue est prise à peu près sous un angle de 45° par rapport à l'azimut des deux failles extensives qui délimitent l'hémigraben

secondaire du Lac du Vallon du côté ouest (toutes les deux ont un très fort pendage vers l'est).

f.LV = la faille du Lac du Vallon ; f.BN = faille de la Berche Noire : cette cassure est également une faille extensive ; mais au niveau de la crête de ce nom, elle est recoupée localement par une faille inverse (chevauchante) qui a joué lors des compressions

de l'orogénèse alpine.

Li = Lias inférieur : Hettangien - Lotharingien inférieur.

|

La cuvette qui abrite le lac lui-même est d'ailleurs allongée suivant la direction du tracé de la faille.

Sa rive est est constituée par la dalle de la surface de la pénéplaine anté-triasique qui s'enfonce en pente relativement douce sous l'eau et qui a été presque totalement dénudée de sa couverture sédimentaire : il n'y subsiste

que quelques lambeaux de dolomies triasiques, appuyés contre

le miroir de faille de la rive ouest, qui ferment le lac du côté nord et qu'entaille son déversoir.

image sensible au survol et au clic

Le lac du Vallon vu depuis sa rive ouest vers le nord.

f.LV = la faille du Lac du Vallon

|

L'horizon nord du lac est fermé par un éperon

qui descend de l'arête sud du Pic du col d'Ornon et ferme

le cirque des sources de la Malsanne du côté nord

: on y voit passer la faille du Lac du Vallon, soulignée

par le contraste de teintes entre ses deux compartiments (voir

le cliché suivant).

image sensible au survol et au clic

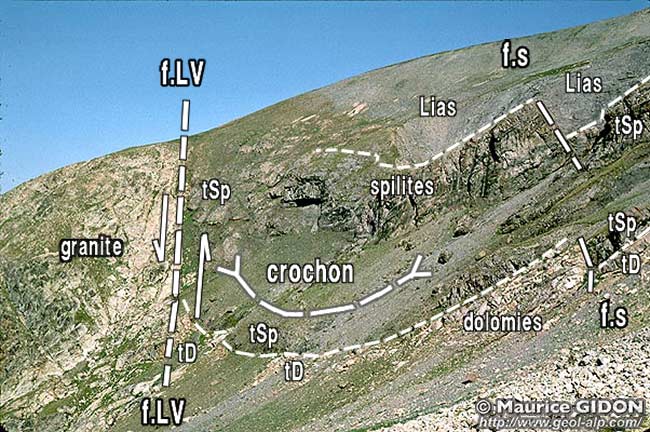

Vue plus rapprochée de l'éperon fermant

le cirque des sources de la Malsanne du côté nord.

f.LV = faille principale du Lac du Vallon ; f.s = faille

secondaire coupant les coulées superposées de spilites et les bancs de dolomies

triasiques qu'elles surmontent.

Le Lias de l'hémigraben miniature découpé

par f.s montre des détails

de géométrie des couches qui démontrent le jeu synsédimentaire de cette faille (voir le cliché ci-après).

|

image sensible au survol et au clic

|

Discordance interne dans le Lias calcaire,

au nord du Lac du Vallon, en bordure orientale de la faille

secondaire.

Rebroussement en éventail de bancs, en bordure d'une zone

de montée de matériel marneux déformé

de façon tourbillonnaire et incluant un fragment de banc

calcaire : il s'agit d'un "diapir de boue" dont la mise

en mouvement a dû être induite par le jeu synsédimentaire

de la faille. |

D'autre part l'entaille du haut vallon de la

Malsanne (qui descend du lac du Vallon) donne une coupe naturelle

de la base de la série jurasssique (jusqu'au socle cristallin).

On y voit que la pile de strates tend à s'y biseauter de

l'ouest vers l'est par appui en onlap des couches liasiques. sur

les dalles de spilites du Trias supérieur (c'est l'un de

facteurs de la réduction d'épaisseur de cette série

qui se manifeste lorsque l'on s'élève vers l'est,

vers la crête du bloc des Clottous).

image sensible au survol et au clic

Le rebord septentrional des prairies de la Vivolle (versant nord des Clottous)

vu du nord, depuis le sentier du Lac du Vallon (l'est est à

gauche).

On a là un bel exemple de discordance de ravinement* : L'Hettangien calcaire n'est

conservé ("en flaque") que dans une dépression

d'érosion qui recoupe plusieurs coulées de spilites

superposées. Ses bancs reposent avec discordance* angulaire

(en onlap*) sur les deux bords de la "paléo-ravine"

(noter que l'on ne peut considérer ces onlaps comme dus au jeu de failles en raison de l'absence de toute cassure affectant les coulées

de spilites sous-jacentes).

|

Pour plus de détails consulter

la publication n° 105

carte géologique au 1/50.000° à consulter

: feuille La Mure.

accès aux cartes des secteurs voisins

N.B. Les localités entre parenthèses appartiennent à une autre section du site et leur page s'ouvrira avec l'en-tête correspondant à cette dernière.

Aller à la page  d'accueil du

site

d'accueil du

site

Dernières retouches apportées à cette page le

7/02/20