Vallon du Grand Tabuc, Croix de Cibouit |

Le vallon du Grand Tabuc comporte une partie tout-à-fait aval, où il traverse la marge occidentale du domaine briançonnais, et une partie tout-à-fait amont où il pénètre dans le socle cristallin du massif du Pelvoux. Entre les deux, c'est-à-dire dans la partie de son cours orientée NE-SW, il donne une coupe de l'enveloppe sédimentaire de ce massif, en commençant par celle de l'extrémité méridionale du bloc du Combeynot, qui tapisse, en rive gauche, les pentes de Sainte-Marguerite (où la voûte du cristallin du bloc du Combeynot s'enfonce vers le sud).

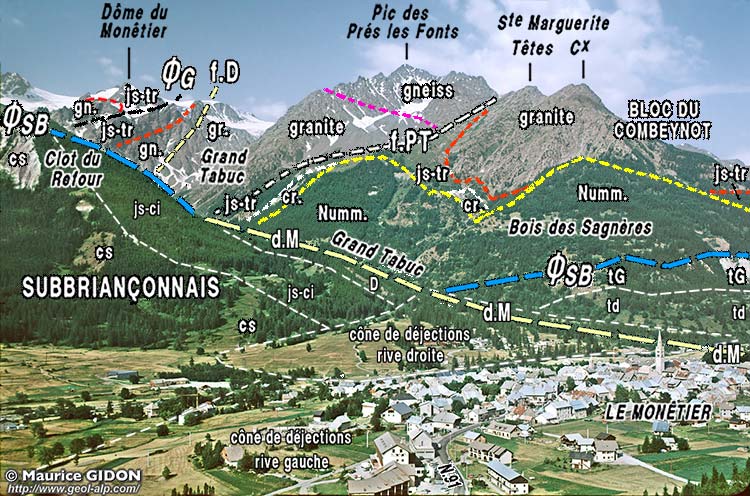

Le Monêtier-les-Bains, la rive gauche et le débouché du vallon du Grand Tabuc vus de l'est, depuis les pentes de Puy Jaumard. ØSB = chevauchement "pennique frontal", surface de charriage le long de laquelle l'autochtone (en arrière) s'enfonce sous les nappes d'origine "interne"* (en avant) ; ces dernières commençent par des unités sub-briançonnaises, surtout formées de calcaires du Jurassique moyen (jm) et de calcschistes du Crétacé supérieur (cs) . ØG = chevauchement des Grangettes ; f.D = faille de Dormillouse ; d.M = décrochement (dextre) du Monêtier (= prolongement oriental de la précédente) ; f.PT = faille du Petit Tabuc . Les tirets jaunes correspondent à la surface de discordance du Nummulitique. |

a) - Les terrains sédimentaires autochtones sont surtout développés en rive droite, où la succession nummulitique autochtone forme les abrupts de la Croix-de-Cibouit. Le Nummulitique y repose sur des couches jurassiques, qui affleurent dans le bas versant de cette montagne, par l'intermédiaire d'un chapelet d'amandes de roches cristallines (dont la taille va de la dizaine à plusieurs centaines de mètres de long).

Jusqu'en 1978 cette disposition avait été interprétée comme due au chevauchement d'une "écaille" de cristallin (garnie de sa couverture) sur le Jurassique, à la façon des imbrications que l'on observe immédiatement plus à l'ouest, dans le secteur de l'Eychauda. L'étude des affleurements et celle du contexte environnant (Rocher de l'Yret notamment) ont conduit à conclure que les blocs cristallins jalonnant le contact du Nummulitique sur le Jurassique étaient des olistolites, mis en place à la suite de l'érosion anté- et syn-nummulitique, qui a ici dénudé irrégulièrement le socle cristallin.

Le chapelet d'olistolites de la Croix-de-Cibouit : vue détaillée, prise du nord-ouest depuis le ravin des Prés-les-Fonts. Malgré l'interruption des affleurements par des couloirs d'éboulis on voit la forme amygdalaire et l'imbrication des lames de cristallin dans le complexe schisteux basal du Nummulitique (voir schéma ci-dessous pour plus de commentaires). |

Croquis résumant les résultats de l'observation sur le terrain des affleurements du cliché précédent (extrait de la thèse de A. Lami,1988, légèrement retouché, d'après J.C.Barféty, pour le faciès attribué ici aux Terres Noires) Les lettres cerclées attirent l'attention sur les points suivants : B = terminaison en biseau de bancs de grès du flysch, qui s'effilent latéralement dans les marnes tertiaires (ce qui dénote une zone de sur épaississement des dépôts à matériel argilo-calcaire, sans doute d'origine locale) ; C = paléopente enduite de calcaires nummulitiques amincis ; D = alignement de blocs de dolomie triasiques dans les Terres Noires ; E = vire de schistes à nodules bruns, interstratifiés de lambeaux effilés de cristallin, de calcaires liasiques et de dolomie triasique. |

Cette interprétation est cohérente avec celle qui voit, dans les imbrications socle - couverture du secteur de l'Eychauda (écailles de Montagnole et des Grangettes), des structures anté-nummulitiques, cachetées, du côté nord-oriental, par les couches nummulitiques, entre le Rocher de l'Yret et le bois des Sagnières (rive gauche du Grand Tabuc). Elle a été reprise (avec des nuances et des aménagements de détail) dans une étude plus récente [thèse de A. Lami (1988)].

Cette interprétation n'a pas été retenue sur la carte géologique

Briançon, qui considére que le chevauchement de l'écaille

de Montagnole se prolonge sous les lames de cristallin de la Croix

de Cibouit et jusque dans le bois des Sagnières. |

À

la lumière de ce que l'on sait désormais sur les

déformations alpines tertiaires à

l'interface socle - couverture sur

la marge nord du massif du Pelvoux, d'une part et, d'autre part,

sur la déformation de la couverture nummulitique à

sa marge sud-est, dans

les vallées du Fournel et de Dormillouse,

il semble qu'une interprétation intermédiaire puisse

être envisagée : |

b) - La partie supérieure du cours du Grand Tabuc prend une orientation presque W-E et les abrupts de sa rive droite fournissent alors une splendide coupe naturelle du chevauchement de l''écaille des Grangettes (elle est en effet orientée à peu près selon la direction de mouvement du chevauchement.

Panorama du fond du vallon du Grand Tabuc vu d'aval, depuis les environs de la cote 1900 ; dessins de Maurice Gidon, in Paul Gidon, 1954 (retouchés). ØG = chevauchement des Grangettes ; f.E = faille du lac de l'Eychauda (?) ; f.D = faille de Dormillouse. js = marnes du Jurassique supérieur (Terres Noires) ; jm-i = calcaires marbreux du Jurassique inférieur - moyen. |

D'autre part le tracé du vallon ne s'écarte alors qu'assez peu de celui d'une cassure qui est bien visible dans la partie amont de ces abrupts, la faille de Dormillouse (voir la page "Clouzis") : on peut donc penser que c'est cette cassure qui a originellement déterminé le changement de direction du thalweg dans cette partie supérieure de son cours. En outre elle décale les contacts de chevauchement traversés par le cours aval du vallon, ce qui lui fait très vraisemblablement prolonger le "décrochement du Monêtier" qui affecte les unités charriées de rive gauche de la Guisane (voir la page "Monêtier").

Cette faille NE-SW est fortement pentée vers le SE et son compartiment méridional est abaissé de plusieurs centaines de mètres. Elle vient ici rencontrer l'extrémité méridional du tracé de la faille du Petit Tabuc, sans que l'on puisse observer (en raison du colmatage de Quaternaire qui occupe le fond de vallon) les rapports entre elles. Son devenir en direction du sud est donc totalement énigmatique car aucun accident adéquat ne s'y observe.

On peut notamment éliminer l'hypothèse, selon laquelle la faille du Petit Tabuc se poursuivrait par le col des Grangettes, et au-delà par la faille du lac de l'Eychauda. Elle est suggérée par le fait que la surface de chevauchement de l'écaille des Grangettes est décalée verticalement de plus de 100 m à l'aplomb de ce col (bosse de Roche Peyron). Mais le rejet de cette faille (abaissement de son compartiment oriental) est à l'opposé de celui (surhaussement du compartiment oriental) de la faille du Petit Tabuc. |

L'importance majeure de la faille de Dormillouse se manifeste également par le fait qu'elle se prolonge, semble-t-il, sur la rive opposée de la vallée d'Ailefroide, jusqu'au coeur même du massif des Écrins (et au delà), en traversant la face nord du chaînon du Pelvoux, pour se raccorder à la faille de Coste Rouge qui limite la face nord des Pics d'Ailefroide (cf. carte géologique au 1/50.000°, feuille Saint-Christophe). |

Voir l'aperçu général sur

la bordure orientale du Massif du Pelvoux

Pour plus de détails consulter la publication n° 086 et la thèse de A. Lami (1988)

carte géologique au 1/50.000° à consulter : feuilles Saint-Christophe en Oisans et Briançon.

voir les compléments cartographiques à la page Monêtier

|

|

|

|

| Agneaux |

|

|

|

|

|

|

|

|

Grand Tabuc |

|