Tête des Chétives, Pic Vert, Rif Meyol |

La Tête des Chétives (ou Tête de Rame) est un lourd sommet grossièrement pyramidal que l'on peut considérer comme l'extrémité orientale du chaînon de l'Arcanier. Du côté est, il domine le Lac Labarre et le vallon de Combe Guyon, qui en descend vers Valsenestre. Ses pentes septentrionales sont ravinées par les torrents affluents de rive gauche du vallon de Confolens tandis que du côté occidental elles se raccordent de façon plus douce à la combe d'alpages du Rif Meyol.

Le sommet est formé par le Lias calcaire qui garnit avec une épaisseur variable la voûte de socle cristallin qui court du SW vers le NE depuis l'Arcanier. Aux abords du sommet de la Tête des Chétives le socle cristallin disparaît en direction du NE car, sur les deux versant, sud et nord, ses affleurements sont sectionnés par une cassure chevauchante.

1/ La cassure qui affecte le côté septentrional s'avère représenter clairement l'extrémité NE de la faille du Vet (qui surhausse la crête de l'Arcanier par rapport à la dépression du Périer). On la suit jusque sur l'éperon septentrional de la Tête des Chétives.

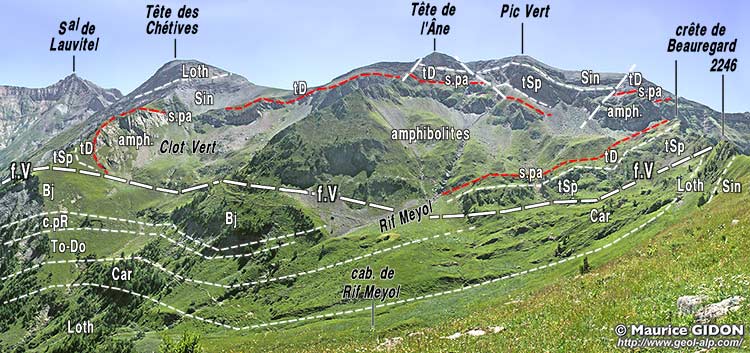

Le versant sud-ouest de la crête du Pic Vert vu du nord-ouest, depuis le point coté 2159 de la crête de Beauregard. f.V = faille du Vet : noter, dans la moitié gauche du cliché, l'apparition, sous sa surface de cassure, de la bande de calcschistes bajociens qui se prolonge jusqu'au ravin du col de la Roméïou (ces couches reposent sur le lias supérieur par l'intemédiaire d'un mince niveau de calcaires du Petit Renaud. |

Dans le flanc nord de la Tête des Chétives (premier cliché de la page) le prolongement du tracé de cette cassure est repérable par la présence d'une bande de schistes du Lias supérieur et de Jurassique moyen qui traverse les ravines des Charanches sous le Lias calcaire de la pyramide sommitale. Elle se suit vers le NE jusqu'à l'échine de La Temple, où elle se perd en atteignant la bande de Terres Noires qui détermine le ravin, orienté orthogonalement, qui descend vers le NW depuis le col de la Roméïou, au pied sud-ouest des Rochers de la Grande Église. |

Dans le versant nord-ouest de la Tête des Chétives ce chevauchement imprime à l'interface socle - couverture une déformation en crochons (synclinal dessous, anticlinal dessus) dont les charnières de plis ont un axe orienté ENE-WSW (proche de N60), ce qui implique un chevauchement à vergence NNW.

C'est le crochon anticlinal de la lèvre supérieure de la faille du Vet qui détermine, dans le Lias du versant nord du sommet des Chétives (quartier de La Temple), un curieux dessin d'érosion des strates, ayant l'allure d'une paire de lunettes !

Le revers oriental de la partie inférieure de la crête nord de la Tête des Chétives(voir localisation en page "Grande Eglise"), vus de l'est, depuis le sentier de la Grande Église (en rive opposée du ravin descendant du col de la Roméiou). Ce pli affecte les bancs calcaires alternés de joints marneux du Lias inférieur. Ces derniers sont tordus par un anticlinal dont l'axe, sensiblement tangent au versant (soit presque W-E), plonge de 20° vers l'W. Au niveau de sa charnière les surfaces de ces bancs sont dénudées en dalles structurales. Les ouvertures circulaires qu'y découpent les entailles des ravines résultent de la combinaison de "V topographiques"* de deux sortes : les uns à fermeture vers l'amont (là où le pendage est plus faible que la pente) , les autres se fermant vers l'aval (plus bas, lorsque le pendage devient plus fort que la pente). |

Mais on remarque ici que l'axe du pli a subi une rotation de sens horaire, pour prendre une orientation E-W et même tourner presque NW-SE : cette disposition semble s'accompagner d'une rotation analogue de la surface de chevauchement de la faille du Vet, qui n'affecte pas la bande NW-SE des Terres Noires du ravin descendant du col de la Roméïou mais la met brutalement en contact avec le Lias. |

2/ La cassure que l'on observe du côté méridional peut être dénommée "chevauchement des Chétives". Elle est également dotée d'un beau crochon, qui se dessine dans le petit cirque de la cabane de la Mureire, dans une situation telle que l'on peut penser que ce crochon n'est que le prolongement de celui du Clot Vert, sur le versant nord. Toutefois il a un axe plus proche de l'orientation E-W et son déversement est orienté vers le NE (et non vers le NW).

On perd très vite la trace de ce chevauchement au sein du Lias inférieur calcaire du versant sud-est de la Tête des Chétives mais il semble que son prolongement devrait franchir l'arête NE du sommet à peu de distance en amont du col de la Roméïou.

Dans les pentes inférieures du versant de de rive droite du torrent de Béranger on perd le prolongement sud-oriental du chevauchement des Chétives au sein du socle cristallin, dans les ravins à l'ouest de La Fayolle, où cet accident plonge vers la vallée du torrent de Béranger. Au delà, rien dans la disposition des formations du socle cristallin ne permet de formuler une hypothèse plausible sur son tracé au sein de ce socle, entre les deux rives en aval de Valsenestre (cf carte géologique à 1/50.000°, feuille La Mure). |

![]() voir

la carte géologique simplifiée du

Valjouffrey et de ses environs.

voir

la carte géologique simplifiée du

Valjouffrey et de ses environs.

3/ Une comparaison entre les deux versants (NW et SE) de la Tête des Chétives fait apparaître des analogies flagrantes, mais aussi des différences.

C'est ainsi que les crochons de chevauchement du Clot Vert (versant NW) et de La Mureire (versant SE) semblent bien se correspondre et sans doute se raccorder "en tunnel" sous la crête. Pourtant leurs axes n'ont pas la même orientation et les directions de chevauchement qu'ils indiquent sont divergentes, vers le NW pour le premier et vers le NE pour le second.

D'autre part ces crochons sont ceux de deux cassures, faille du Vet et chevauchement des Chétives, qui sont bien distinctes puisqu'elles s'enfoncent dans le

socle cristallin de façon divergente, respectivement dans le flanc nord-occidental et dans le flanc sur-oriental du chaînon de l'Arcanier.

Cependant ces deux cassures ont en commun que les tracés de l'une comme de l'autre ne se poursuivent pas au-delà du versant nord-oriental de la Tête des Chétives et n'affectent pas le synclinal du Lac Labarre (en effet la faille du Vet se perd dans le ravin nord de la Roméïou en atteignant le sillon des Terres Noires du flanc ouest de ce synclinal et le chevauchement des Chétives au sein de la succession liasique du versant SE de la montagne).

La clé de cette situation est sans doute donnée par la torsion d'axe du crochon anticlinal de la faille du Vet qui s'oriente finalement NW-SE dans le versant nord des Chétives (rive gauche du ravin de la Roméïou). Cela suggère en effet que la faille du Vet subit la même torsion, ce qui conduit son extrémité orientale à converger et sans doute à se raccorder avec l'extrémité orientale du chevauchement des Chétives.

Ainsi le compartiment intercalaire, qui porte le sommet de la Tête des Chétives, se serait avancé vers le NE, par le jeu conjugué du chevauchement des Chétives et de la faille du Vet, en formant un poinçon saillant qui percutait orthogonalement le synclinal du lac Labarre.

|

En définitive l'interprétation de la structure tectonique du versant nord-ouest du chaînon Arcanier-Chétives porte à envisager une déformation compressive en deux étapes (elles-mêmes, évidemment, postérieures à la formation de l'hémigraben du col d'Ornon lors de l'extension crustale jurassique) : - 1- Formation d'un bloc saillant, transverse à l'hémigraben, par le jeu initial de la faille du Vet : ce bloc de l'Arcanier dominait du côté nord une dépression structurale E-W, correspondant à la dépression actuelle du Périer. - 2 - Déplacement vers l'E-NE de la partie haute de ce

bloc Arcanier - Pic Vert, occasionnant à son extrémité orientale

l'écrasement transversal du synclinal N-S du Lac Labarre à

cette latitude (alors que ce pli est beaucoup plus épanoui

plus au nord). |

|

|

|

|

| Malsanne, Le Périer |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|